総合

-

銀座ギャラリーの一角にオンライン対応スタジオ 日鉄興和不

住宅新報 7月21日号 お気に入り日鉄興和不動産は、「+ONE LIFE LAB 銀座STUDIO」(東京都中央区銀座)を7月10日に開設した。「銀座ギャラリー」の一部を改修。オンライン接客やウェブセミナーが増加する中で、背景や照明、カメラ、マイクなどを(続く) -

米国ニューヨークの分譲M 21年8月から販売開始 大和ハウス

住宅新報 7月21日号 お気に入り大和ハウス工業は7月15日、米国のニューヨーク州で進めている複合型超高層分譲マンション「100クレアモントアベニュープロジェクト」の概要を公表した。販売戸数は165戸で、21年8月からの販売開始を見込む。 (続く) -

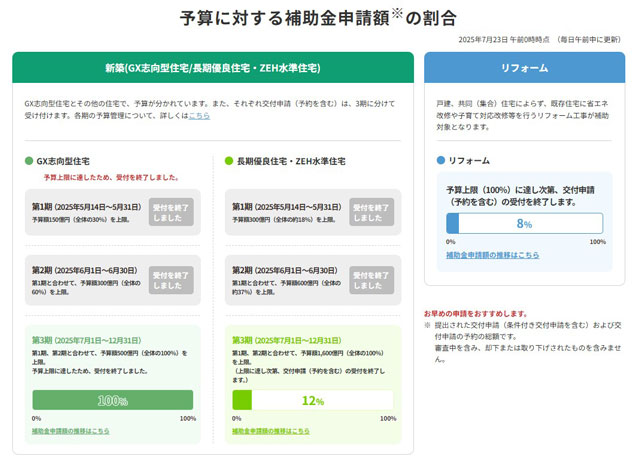

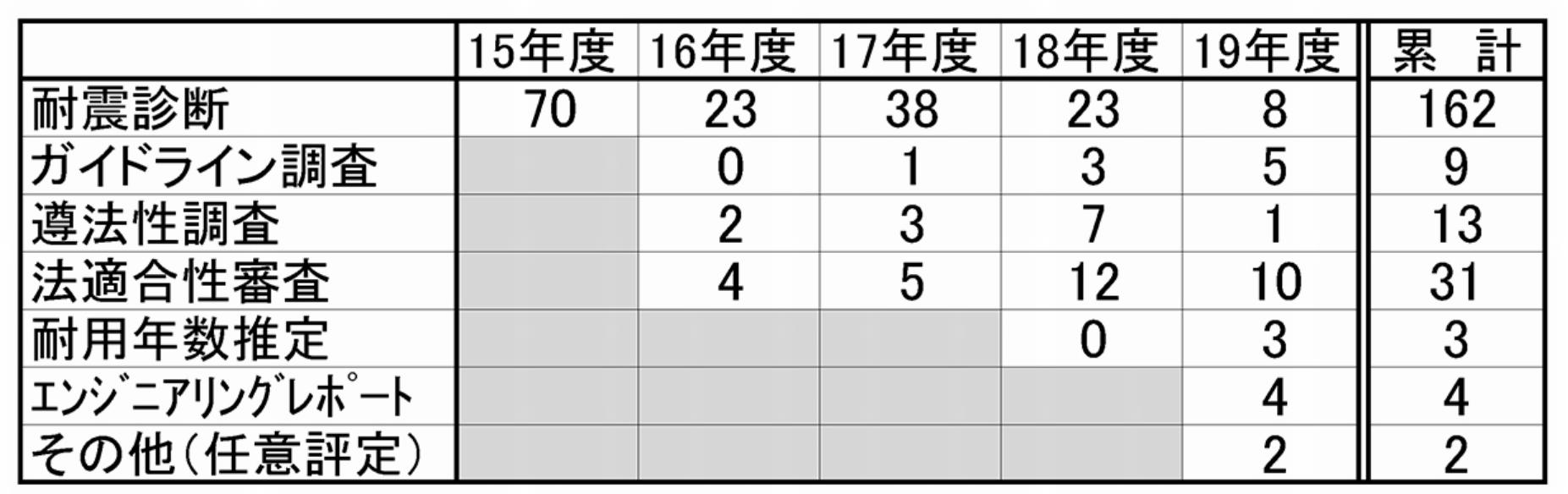

既存建築物の評定等を拡充 既存建築物の耐震診断評定・調査等業務件数の推移 日本建築センター 耐震診断はほぼ一巡

住宅新報 7月21日号 お気に入り日本建築センター(橋本公博理事長)は、15年度に開始した既存建築物の耐震診断をはじめとして、既存建築物に関する技術評価・調査等事業を長期的な事業の柱と位置付けている。学校関連の耐震診断業務がほぼ一巡して(続く) -

点検 不動産利活用 持続可能社会への取り組み 一般財団法人 日本不動産研究所 第11回 官民連携の地域創生 長岡市・見附市 雪国が先導するSDGs都市

全国の自治体および企業に広がりつつあるSDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)であるが、新潟県内でも官民連携して地域創生プラットフォーム「SDGsにいがた」準備会を立ち上げるなどの取り組み(続く) -

ニュースが分かる! Q&A 宅建試験などにコロナの影響 会場不足、対応に苦慮

記者A 今年の宅地建物取引士資格試験は、10月18日だけでなくて12月27日にもやるかもしれないんだな 記者B コロナウイルスの影響で大学などが会場を貸さないのと、3密避けるのに席が間隔を空けると足らないから(続く) -

不動産・住宅スケジュール

◇次世代住宅ポイントについて、新型コロナウイルス感染症の影響により事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなど20年3月31日までに契約できなかった場合、4月7日から8月31日までに契約を行ったときは、ポイント(続く) -

福岡市、事業者公募 産学連携施設を開発

住宅新報 7月21日号 お気に入り福岡市はこのほど、「元岡地区研究開発次世代拠点形成事業」の開発事業者の公募を開始した。公募型プロポーザル方式で選定し、事業手法は土地売却。 同事業では、九州大学と連携し、次世代の研究開発拠点を形成する(続く) -

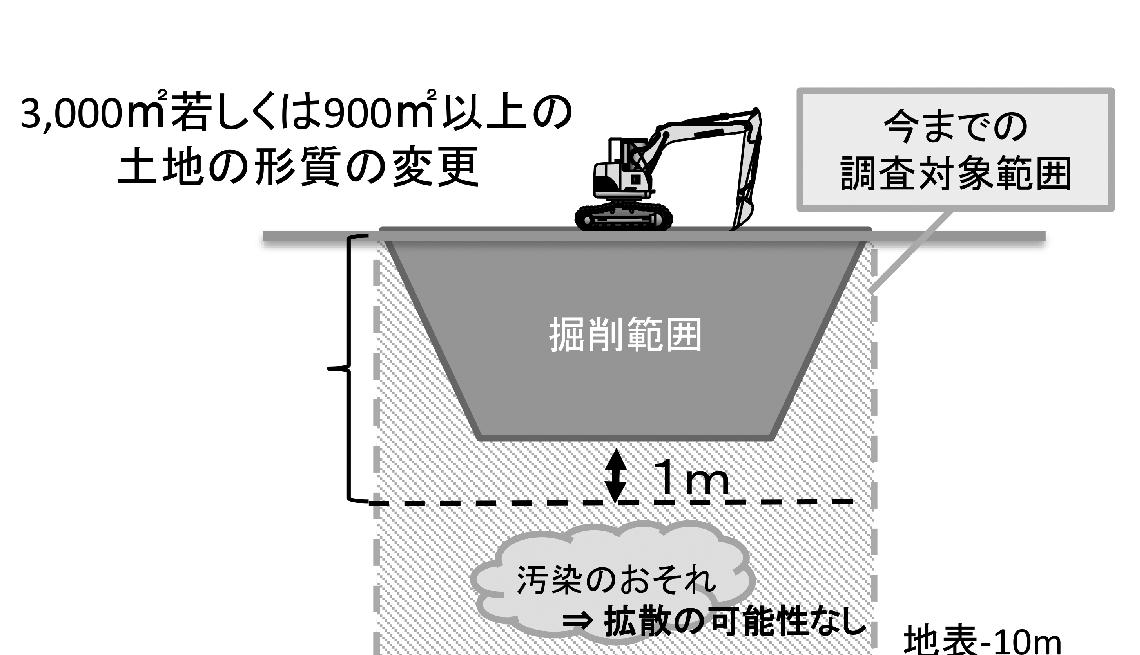

適正管理で土地活用を 買取再販を実現する 意識変化がカギに 改正土壌汚染対策法 費用と期間を抑えて 完全除去の考えを見直す 規制の強化・緩和の狭間で

住宅新報 7月14日号 お気に入り改正法は17年に公布後、18年と19年の2段階に分けて施行されて大改正となった。経済産業省の20年3月の「事業等への影響調査(環境管理センター)」では、「規制強化は調査の契機(きっかけ)に関わり、影響を受ける事業(続く) -

大言小語 ブランドには頼れない

創業から200年を超える米国の衣料用品店ブルックス・ブラザーズが経営破綻した。世界恐慌やリーマンショックを生き延びた老舗企業も新型コロナの猛威には耐えきれなかった。有名ブランドの突然の破綻は、大きな驚(続く) -

令和2年7月豪雨 九州など22県に甚大被害 住宅被害は5000棟規模

住宅新報 7月14日号 お気に入り7月3日以降、梅雨前線の活発化による影響などにより、九州北部をはじめ西日本から東日本の一部にかけて広範囲で記録的な大雨と甚大な被害が発生した。気象庁は同月9日にこの豪雨を「令和2年7月豪雨」と命名。関係(続く) -

今週のことば (大雨)特別警報

気象庁が大雨のほか、地震や津波、高潮などに対し最大級の警戒を呼び掛ける際に発表する警報。13年から運用を開始した警報ランクで、対象地域で数十年に一度の重大な危険が差し迫った状況を示す。発表時は、ただち(続く) -

社説 ウィズコロナ時代、オフィスは不要か 「雑談」ができる場に価値

新型コロナの影響でテレワークが普及し、オフィス不要論もささやかれ始めた。それを裏付けるように、富士通が3年をめどにオフィスの面積を半減すると発表した。テレワークによる在宅勤務が増え、出社する社員が減(続く) -

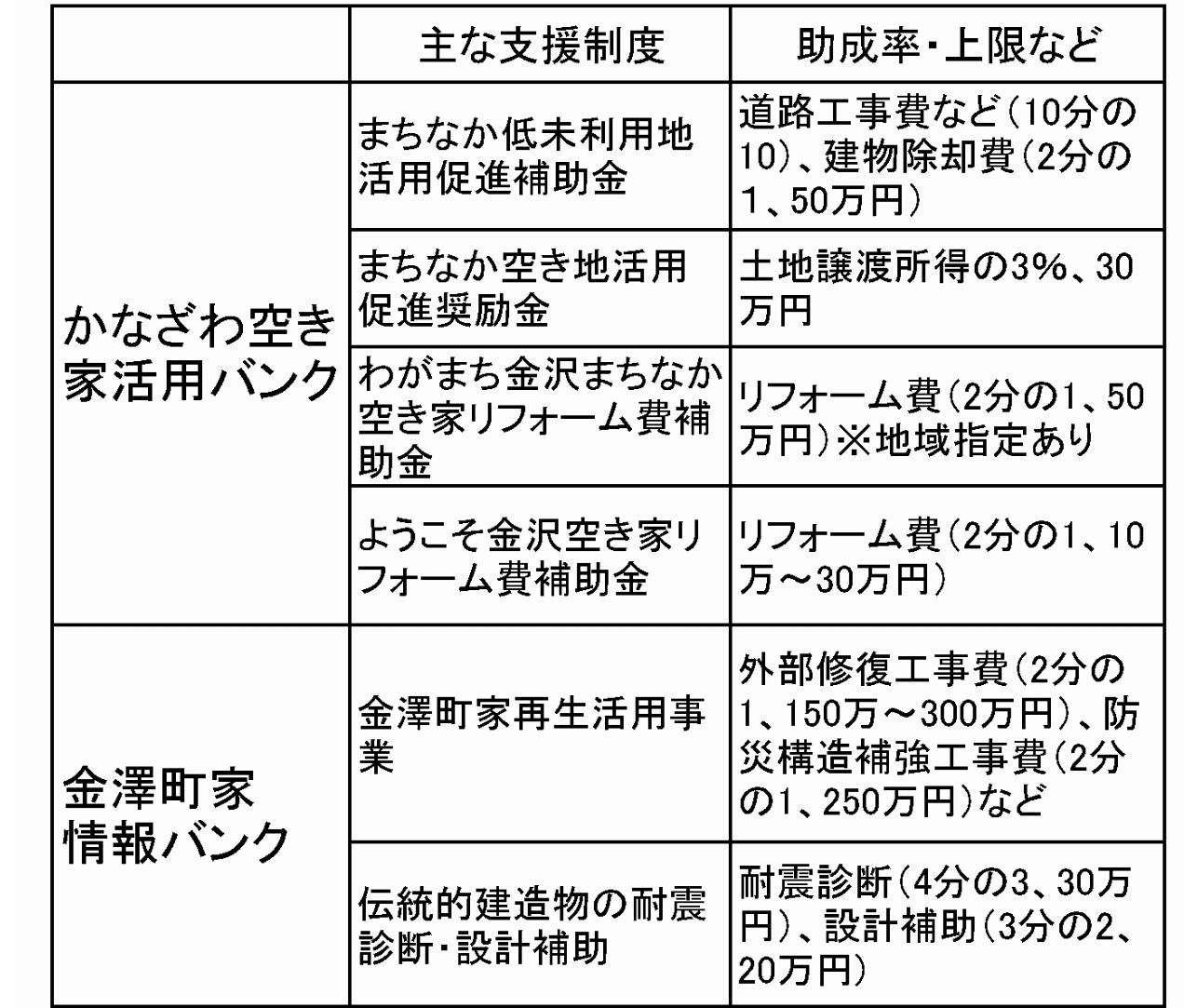

3つの空き家バンク展開 金沢市 町家の成約率は8割超え

住宅新報 7月14日号 お気に入り「かなざわ空き家活用バンク」は、空き地、空き家(51年=昭和26年以降の建築)、空き住戸(81年=昭和56年以降の建築の中古共同住宅・中古分譲マンション)を対象としている。累計登録件数は219件、成約件数は167件(3月(続く)