賃貸・管理

-

紙上ブログ 不動産屋の独り言 733 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 貸家の家主が親戚の家主を紹介(3) 業者からとことん嫌われて

某家主が紹介した親戚の家主の後日談。短期貸し専門業者から、「焦っているお客様が17万円まで予算を伸ばすので」という問い合わせに、この家主は「家賃15万円で駐車場は別途。車を持ってないなら1万円を上乗せし(続く) -

GA テクノロジーズ 2023年10月期決算 過去最高益を更新

GA technologiesは、23年10月期の決算を12月11月に発表した。 同日の説明会で、同社執行役員CFOの藤川祐一氏は、「過去最高益を更新した」と説明。同社代表取締役社長執行役員CEOの樋口龍氏は、今後10年を見(続く) -

「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第39回 賃貸住宅は中間層の受け皿となり得るか

不動産経済研究所の首都圏新築分譲マンション市場動向(2023年上半期)によると、新築分譲マンションの平均価格は8873万円と、最高値を大幅に更新している。にもかかわらず契約率は節目となる70%台を保っている。(続く) -

紙上ブログ 不動産屋の独り言 賃貸現場の喜怒哀楽 732 貸家の家主が親戚の家主を紹介(2) 欲深さに嫌気がさして

駅から離れた一軒家なのに、「小さな子供がいたらダメ、ペットもダメ、できれば1年くらいで出ていってもらえる客がいい」などと無理なことを言う家主がいる。客が付かないのは、不動産屋の苦労を全く理解していな(続く) -

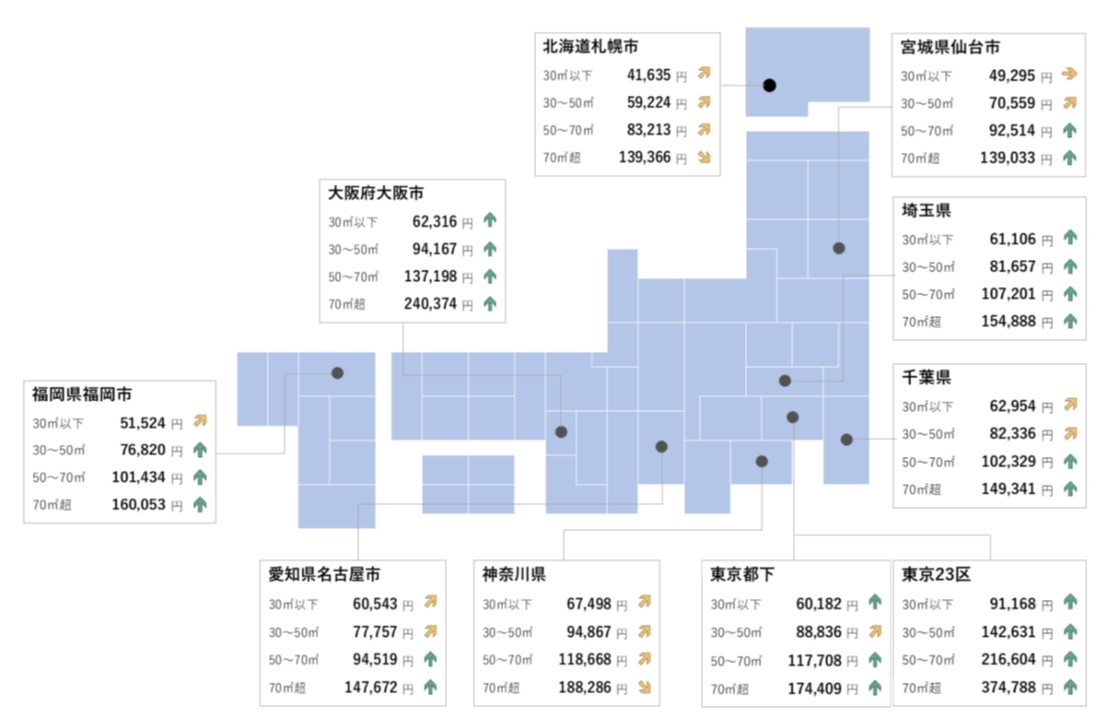

アットホーム 募集家賃10月動向 ファミリー向け最高値を更新 東京、大阪など主要都市で強含み

住宅新報 12月5日号 お気に入りアットホームは11月27日、全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」(10月)募集家賃動向を発表した。首都圏(1都3県)、大阪、名古屋、札幌、仙台、福岡の各市を調べているもので、それによれば、マンションの家賃(続く) -

学生・社会人とも間取り1Kがトップ ユーザー動向、アット調べ

住宅新報 12月5日号 お気に入りアットホームは11月30日、「ユーザー動向調査UNDER30 2030 賃貸編」をまとめた。一人暮らしをする18~29歳の学生・社会人の男女を対象に現在の部屋の設備・条件や探し方、重視したことなどを調べたもので、現在の(続く) -

空室率が上昇傾向需給緩みに警戒感 一五不動産 物流賃貸

住宅新報 12月5日号 お気に入り一五不動産情報は11月30日、「物流施設の賃貸マーケットに関する調査」を公表した。四半期ごとに調査している。それによれば、10月時点の東京圏と関西圏は共に需給緩和が進んでいる。 東京圏の空室率は6.4%と(続く) -

あしたの賃貸IMG_0615.jpg)

住宅改良開発公社 賃貸シンポ1300人聴講 「ごちゃまぜコミュニティ」創出へ 賃貸起点で空き家、居住支援をつなぐ

住宅新報 12月5日号 お気に入りシンポジウム冒頭、稗田理事長があいさつに立ち、「賃貸住宅がまちづくりの要として、地域に開かれコミュニティの醸成力によって誰とでもつながることができる。賃貸住宅だからこそできる役割に着目し、その力を考(続く) -

「いえらぶサイン」SIREに導入 いえらぶ

住宅新報 12月5日号 お気に入りいえらぶGROUP(東京都新宿区)は、SIRE(東京都目黒区)に、不動産業務に特化した電子契約システム「いえらぶサイン」を導入した。SIREは、不動産事業に加えてシステム開発事業も展開し、自主管理オーナー向けの賃貸(続く) -

リクルート〝百人百通りの住まい探し〟啓発 「入居を拒まない」業界へ 社会価値高め、地域の信頼確立も

住宅新報 12月5日号 お気に入りリクルート(東京都千代田区)は11月30日、都内で、「百人百通りの住まい探し100mo(ひゃくも)!」イベントを開催した。同社は、21年に住宅確保要配慮者等への豊かな住まい探しの提供に関する取り組みを始動。今回、高(続く) -

11月19日に試験実施受験者2万8千人超 賃貸経営管理士

住宅新報 11月28日号 お気に入り賃貸不動産経営管理士協議会(塩見紀昭会長)は11月19日、全国35地域65会場で、「賃貸不動産経営管理士試験」(国土交通大臣の登録を受け実施する登録試験)を実施した。受験者数は速報値で2万8295人となり、受験率は8(続く) -

紙上ブログ 不動産屋の独り言 730 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 人柄の良さで得をした入居者 普段の行いの大切さを感じる

隣町の古いアパートに暮らす入居者。バツイチで独身40代の男性で、若い頃、郷里で事件を起こして逮捕されたことがある。最初に部屋探しで来店した時に、私が聞いた訳ではないが正直に話してくれた。その話し方や態(続く) -

「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第38回 「働く」ことのできる賃貸住宅とは

前回は賃貸住宅における「住む」場所から「働く」こともできる場所への変化について考察した。では具体的にこの変化にどう対応するかという点について考察したい。 ◎ ◎ ◎ 国土交通省が実施し(続く)

.jpg)