政策

-

住み続けられる国土に 都市と農山漁村の共生 3月にも中間とりまとめ

住宅新報 2月7日号 お気に入り国土交通省は1月31日、「住み続けられる国土」を維持するための方策を検討する有識者会議を開いた。 これは、国土形成計画の推進に関し、人口減少社会の住民生活を守り、「住み続けられる国土」を維持するための(続く) -

今週のことば 小さな拠点(2面)

小学校区など、複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している様々な生活サービスや地域活動の場などをつなぎ、人やモノ、サービスの循環を図ることで、生活を支える新しい地域運営の仕組みをつくろうとす(続く) -

福島原発被災の町 避難解除からの復興 上 帰還の受け皿、急ピッチ

住宅新報 1月31日号 お気に入り富岡町では現在、帰還者を受け入れる災害公営住宅の建設が始まっている。町は避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域の指定を受けて、全町民に避難指示が出されたが、4月の一部避難解除に向け準備宿泊(続く) -

「新しいイメージの既存住宅」 要件満たす既存住宅に商標 国交省 事業者団体通じて付与

住宅新報 1月31日号 お気に入り1月23日に、第2回の「流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会」(委員長、深尾精一首都大学東京名誉教授)が開かれ、同省の考え方が示されたもの。第1回の議事概要や、その後に同省によって行われた事業者(続く) -

国交省 第1回無電柱化委開く 春までに推進の具体策を

住宅新報 1月31日号 お気に入り国土交通省は昨年12月16日に「無電柱化の推進に関する法律」が公布・施行されたのを受け、1月26日に第1回の「無電柱化推進のあり方検討委員会」(委員長、屋井鉄雄東京工業大学大学院総合理工学研究科教授)を開き、(続く) -

「空き地検討会」を発足 活用に向け、具体的施策検討

住宅新報 1月31日号 お気に入り国土交通省は「空き地」について、今後、施策の方向性と、それに基づく具体的な施策に関する検討を進めていく。1月23日に第1回の「空き地等の新たな活用に関する検討会」(委員長、山野目彰夫早稲田大学大学院法務(続く) -

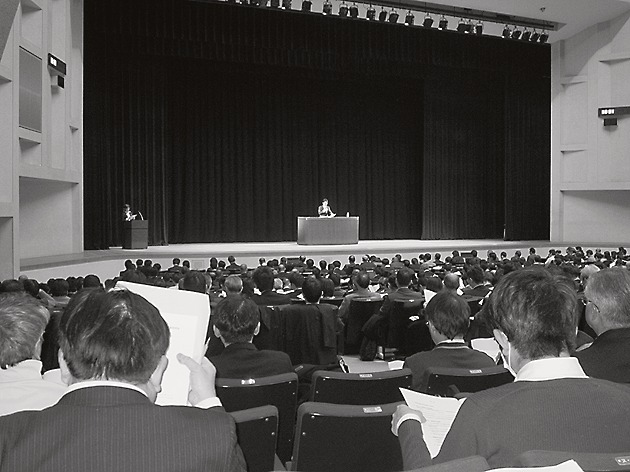

全国に先駆け東京で 住宅取得・改修支援説明会

住宅新報 1月31日号 お気に入り国土交通省は1月23日に、東京都世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂で、「住宅の取得・改修に関する支援制度等説明会」を開いた。この説明会は主に事業者向けで、今後、全国47都道府県で開かれる。 16年度補正予(続く) -

国交省のサステナブル建築物に 熊本市の「小さく住む家」

住宅新報 1月31日号 お気に入り国土交通省は熊本県熊本市の「小さく住む家」をサステナブル建築物等先導事業(気候風土適応型)の第2回採択プロジェクトに決定した。 伝統的な住文化を継承しつつ、環境負荷の低減を図るモデル的な住宅の建設に対(続く) -

社説 「AI」に負けない仲介業 「人間性」高める研鑽こそ必要

16年は、不動産業界にも「AI(人工知能)」を取り入れたサービスの提供が数多く見られた。その多くが、参考となる物件価格や賃料データ収集に役立つもので、「市場の透明化」にもつながる動きだ。AIが行う膨大なデー(続く) -

今週のことば API連携(7面)

APIは、アプリケーション・プログラミング・インタフェースの略。ある機能を呼び出して利用するための橋渡しとなる仕組みで、あるサイトが提供している機能を別のサイトに組み込むことが連携となる。例えば、Googl(続く) -

国交省 スマートウェルネス住宅調査 断熱改修は健康にも貢献 「室温上昇で血圧低下」の報告

住宅新報 1月24日号 お気に入り国土交通省では、14年度からスマートウェルネス住宅等推進事業により、住宅の断熱化が居住者の健康に与える影響を検証する調査を行っている。調査の実務は日本サステナブル建築協会が行っている。 調査期間は(続く) -

インスペクション講習団体 5年ごと更新の登録制に

住宅新報 1月24日号 お気に入り国土交通省は宅建業法改正に伴い、インスペクションの講習制度を実施する団体について国の登録制とし、5年ごとの更新制とする方針をまとめた。講習登録規定について、昨年末に案を公示し、意見を募り、1月12日に締(続く) -

賃貸住宅等への用途変更 市街化調整区域で弾力運用 国交省

住宅新報 1月24日号 お気に入り国土交通省は、市街化調整区域の古民家や空き家を、観光振興または移住や定住促進に活用できるように、開発強化制度運用指針の一部を改正。制度の運用を弾力化する。 現存する古民家と、その周辺を地域資源とし(続く)