総合

-

不動産・住宅スケジュール

7月22日(火) ◎日本ビルヂング経営センターがスキルアップセミナー「オフィスマーケット調査報告」を開催(東京都千代田区、三菱ビル10階グランド) 7月23日(水) ◎不動産流通近代化センターがスペシャリティ講座「(続く) -

大言小語 森林も高齢化

国産材を使った木の家をもっと増やそうと「木のいえ一番振興協会」が本格的活動を始めた(記事8面参照)。 ▼日本は国土面積の67%が森に覆われた世界有数の森林国。なのに国産材はほとんど使われていない。東京都市(続く) -

ひと 合格に完璧主義はいらない 宅建を教えて20余年、「取引士」誕生で新たなチャンスと言う宅建講師氷見敏明さん

90(平成2)年から公務員試験対策の専門学校などで、法律を教え、宅建主任者の受験指導をしている。 「バブル景気のまっただ中、勢いや熱いものを感じました」 その取引主任者も法改正により、「宅地建物(続く) -

知って得する建物の豆知識 141 外構のゾーニング 利便・安全考慮し設計 庭や境界6つで構成

外構(がいこう)とはエクステリアデザインのことです。外構は植木や駐車場のレイアウトを漫然と考えるのではなく、ゾーンで考えることが大切です。その方法を「ゾーニングプラン」と言います。 外構は大きく、(1)(続く) -

日本橋で夏イベント 風鈴めぐりなど9月まで

住宅新報 7月15日号 お気に入りEDO EDO日本橋実行員会と名橋「日本橋」保存会が主催する東京・日本橋地区の夏イベント「EDO EDO日本橋2014~五感で楽しむ、江戸の涼」が7月11日から始まった。今年で7回目。三井不動産が特別協賛する。期間は9(続く) -

明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第42回 大規模マンションの建物配置 未来の近隣住民にも配慮を

【学生の目】 浦安市のマンション街を散策して、他と異なる建て方のマンションに気づいた。アーバンリゾートを感じさせるゆとりのあるマンションが多い(今川史野「不動産の不思議第39回」14年6月24日号)中で、(続く) -

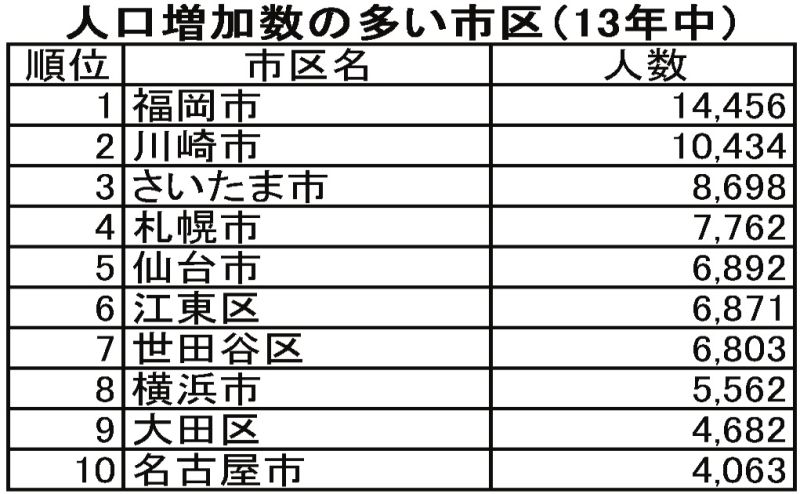

ニュースが分かる! Q&A 日本人の総人口、5年連続で減少 増加数、全国1位は福岡市

ベテラン記者A 君は日本人の総人口が今どれくらいになるか知っているか? 新人記者B 1億人くらいでしたっけ? 「人口減少社会」などの文字を以前からあちこちで見かけますね。既に1億人もいないんでしたっけ?(続く) -

~その軌跡と変わる街 日本不動産研究所 全国の地価 (8) 北九州市・小倉北区、魚町銀天街界隈の今後 集客健闘、再開発に期待

活性化基本計画が奏功 北九州市小倉北区のJR小倉駅南側の魚町1~3丁目に位置する魚町銀天街は、古くから小倉の街で市民に親しまれた中心商業地である。戦後1951年には、日本初といわれるアーケード商店街が完成し(続く) -

不動産・住宅スケジュール

7月15日(火) ◎宅地建物取引主任者資格試験受験申し込みインターネット申し込み受け付け締め切り(郵送申し込みは31日まで。消印有効) ◎日本ビルヂング経営センターが特別研究セミナー「オフィス市況と最新のテナン(続く) -

営業の壺 シリーズ 今、住まいとは… (5) アールシーコアBESSスクエア支配人 安田秀子氏に聞く

――例えば、分譲マンションは立地、一戸建ては環境だとすると、BESSの家は何を売っているのでしょう。 「〝楽しそう!〟ということでしょうか。BESSのお客様には、大らかな人が多いようです」 ――収納スペースと(続く) -

大言小語 第4の矢は内需の柱

金融緩和、財政出動は一定の成果を見せた。続くアベノミクス・第3の矢に期待が高まっている。3本目の矢となる成長戦略では、民間投資を促す政策が相次いで打ち出されている。注目されるのは法人税減税で、実行税率(続く) -

ひと 大好きな会社を知ってほしい ケイアイスター不動産初の女性執行役員(広報担当)に就任した真杉恵美さん

「褒められることもありましたが、怒られて一人で泣いたこと、疲れて作業服のまま寝てしまうこともありました。それでも現場監督として家が完成する過程を見ることができたときが特に充実していた。今会社を大好き(続く) -

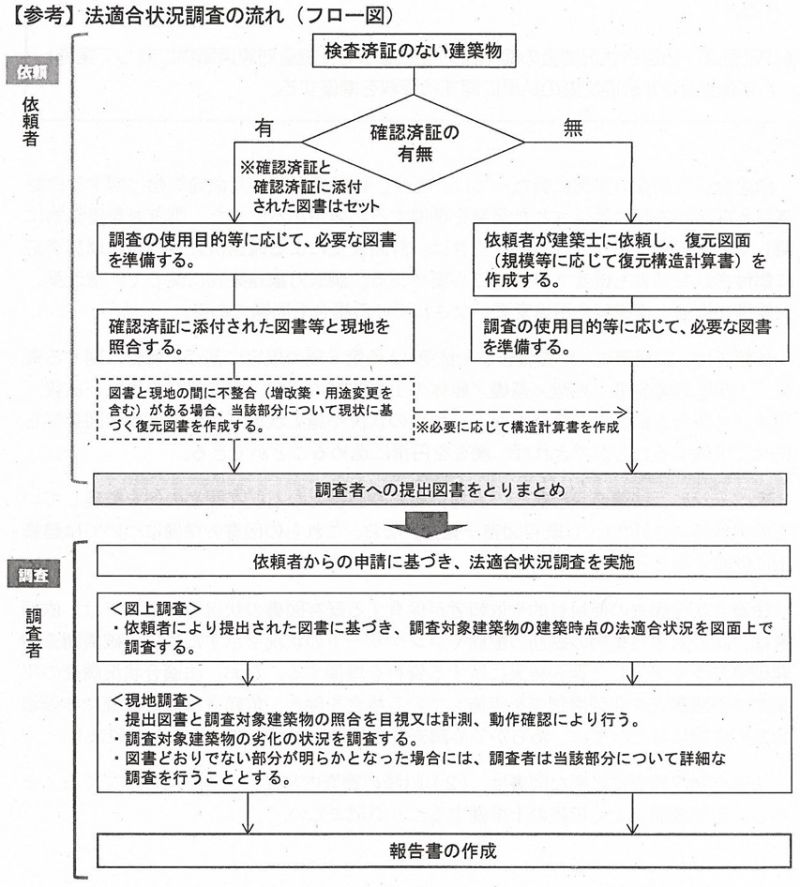

「検査済証のない建築物」 建基法適合調査でガイドライン 増改築など可能に ストック有効活用へ

住宅新報 7月8日号 お気に入り国土交通省はこのほど、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定した。 建物の建築主は、建築確認後に完了検査を受け、検査済証(今週のこと(続く)