賃貸・管理

-

賃貸管理業、実態把握へ 賃貸経営管理士協 全国一斉調査を開始

住宅新報 2月3日号 お気に入り全会員へ協力要請 賃貸不動産経営管理士協議会は、賃貸管理業の法制化に向けた取り組みを本格始動する。同協議会の構成団体である全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本賃貸住宅管理協会のすべて(続く) -

ハトマーク支援機構 物件査定で業務提携 全宅連系 会員支援拡充図る

住宅新報 2月3日号 お気に入り全国宅地建物取引業協会連合会を母体とするハトマーク支援機構(和氣猛仁理事長)はこのほど、ホームセキュリティのセコム、不動産業務支援のアドパークコミュニケーションズの2社と業務提携した。 セコムは、セキ(続く) -

賃貸住宅契約数 新築の好調継続 12月・アットホーム調べ

住宅新報 2月3日号 お気に入りアットホームの調査によると、首都圏における14年12月の居住用賃貸物件の契約件数は1万6940件で、前年同月比1.2%減少した。中古マンションの契約鈍化が影響した。一方、新築についてはマンション・アパート共に9カ(続く) -

各地で新年会開催

住宅新報 2月3日号 お気に入り贈与税非課税枠拡大にインパクト 東住協・中部不動協 東海住宅産業協会(馬場研治理事長=写真)と中部不動産協会(福島敏雄理事長)は1月28日、新春懇談会をヒルトン名古屋で共同開催した。 懇親会の冒頭、あいさつ(続く) -

無料相談会を実施 競売流通協会

住宅新報 2月3日号 お気に入り不動産競売流通協会はこのほど、関東支部主催の無料不動産相談会を開催した。24人の一般消費者が参加した。 競売物件の探し方のほか、不動産投資、相続対策、ローン返済など不動産にまつわる様々な質問を受け付(続く) -

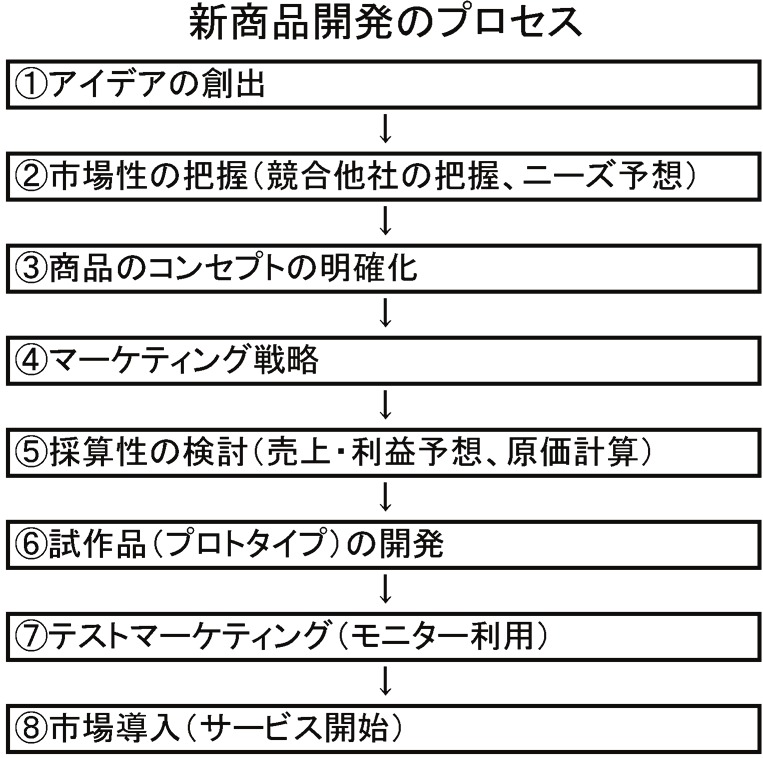

藤澤雅義の賃貸管理 現場中継 (79) 「差別化商品」創出のために まずは見聞広め、知識吸収 自社の強み、どう生かすか

※今回は、オーナーズエージェント・コンサルティング事業部次長の今井基次が担当します。 差別化された独自のサービス(商品)を保有することは、企業として競争優位性を保つためには不可欠です。ただ、賃貸管理ビ(続く) -

紙上ブログ 不動産屋の独り言 287 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 「不義理な中抜き行為(1)」 しこりが残るダメな行為

これは私が直接関わった話ではないが、憤りを抑えきれない話なので紹介しておきたい。 私の旅仲間の娘さんが結婚して子供も生まれ、そろそろ家を購入しよう、ということでいろいろと見て廻ったら、たまたま実家(続く) -

旬なテーマ 相続対策セミナー 「全体最適」の重要性伝える 青山財産ネットワークスが開催

住宅新報 1月27日号 お気に入り青山財産ネットワークス(東京都港区)はこのほど、東京・新宿の新宿ファーストウエストで「その相続対策では財産を守れない」と題するオーナー向けセミナーを開催した(写真)。約90人が集まった。 セミナーでは(続く) -

各地で新年会

住宅新報 1月27日号 お気に入り「政権続投で景気浮揚」 関住協 関西住宅産業協会(川野悠一理事長=写真)は1月19日、大阪市北区の新阪急ホテルで新年会を開催した。14年4月に大阪住宅産業協会と合併して初の開催となる。 あいさつした川野理事(続く) -

藤澤雅義の賃貸管理 現場中継 (78) 新人教育のあり方 「プログラム」を文章で提示 成長確認させ達成感

※今回は、オーナーズエージェント統括部長の先原秀和が担当します。 最近、ありがたいことに「入居者向けコールセンターサービス」の受注が好調で、それに伴い新規オペレーターを採用することが増えている。今回(続く) -

紙上ブログ 不動産屋の独り言 286 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 「なぜ当社を訪ねてきたのか」 不審な紹介者、注意して対応

夕方4時ごろ、70歳の男性が来店した。「今借りているアパートが老朽化してきたので家主から立ち退きを求められて、今年度末までに明け渡すように言われていて…」とのこと。 迫る立退き 宅建の資格も持っているの(続く) -

地域密着探訪 ERAエステート三松(東京都府中市) 顧客を思えば「コンサル」に 「協」大切に信頼を得る

住宅新報 1月20日号 お気に入り「街並みが安定しており、とても落ち着く。特に住民の人柄がよい」。大学時代から縁のある東京・府中を〝ベタ褒め〟する。「地域の方々に支えられてきた。ただそれだけ」。店舗を構えて20年超。1月8日に69歳となっ(続く) -

鎌倉のグループ本店1階に 飲食事業、5カ所目開設 コンサル業のCFネッツ

住宅新報 1月20日号 お気に入り不動産コンサルティング事業を中心に展開するCFネッツ(倉橋隆行社長=写真)は1月15日、JR線大船駅徒歩5分(神奈川県鎌倉市大船)の場所にあるグループ本店1階に、フレンチレストラン「シェ・ソウマ」をオープンした。(続く)