政策

-

修繕積立金の段階増額積立に倍率目安 数値明示には賛否 国交省WGで議論

住宅新報 3月5日号 お気に入り認定制度のあり方に関して、同WGは「更なる普及・促進に向けて」「見直しの方向性」「今後の方向性」の3項目を主なテーマとして設定している。そして特に議論の対象となっている論点が、「見直しの方向性」の中の(続く) -

国交省調べ 新設住宅着工・24年1月 8カ月連続減の5.8万戸 2年ぶり6万戸割れ

住宅新報 3月5日号 お気に入り国土交通省は2月29日、1月の建築着工統計調査報告を発表した。それによると、新設住宅着工戸数は前年同月比7.5%減の5万8849戸で8カ月連続の減少となった。単月で6万戸を下回るのは、22年1月以来2年ぶり。1月分とし(続く) -

国交省の無電柱化推進検討会 開発時の推進策など報告

住宅新報 3月5日号 お気に入り国土交通省は2月28日、23年度「無電柱化推進のあり方検討委員会」(委員長・屋井鉄雄東京工業大学特命教授)を開催した。無電柱化推進法に基づく「無電柱化推進計画」が、現行計画(21~25年度)の折り返し時期を迎え(続く) -

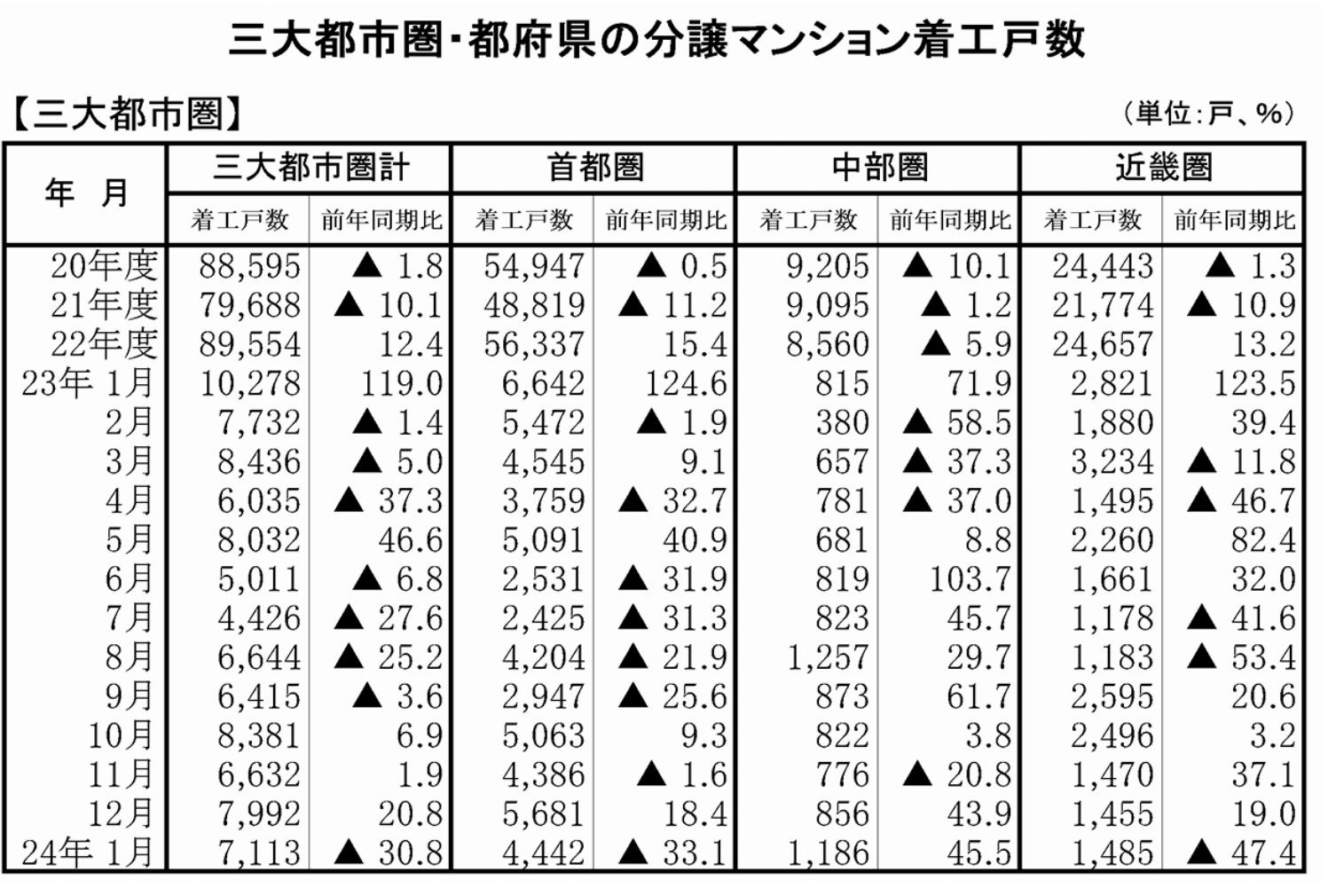

首都圏、近畿圏で落ち込み三大都市圏合計は3割減 マンション着工・1月

住宅新報 3月5日号 お気に入り国土交通省の調査によると、三大都市圏における1月の分譲マンション着工戸数は7113戸(前年同月比30.8%減)で、4カ月ぶりに減少に転じた。中部圏で伸長が続いたものの、首都圏と近畿圏での減少の影響が大きい。ただ(続く) -

不動産情報ライブラリ、4月1日に運用開始 国交省

住宅新報 3月5日号 お気に入り国土交通省は4月1日、web用GIS(地理情報)システム「不動産情報ライブラリ」の運用を開始する。3月1日に発表した。 同システムは、オープンデータ等を活用し、価格や周辺施設、防災、都市計画など、不動産取引(続く) -

LPガス上乗せ慣行是正へ 資源エネ庁が省令改正案をパブコメ

住宅新報 2月27日号 お気に入り不動産業者等に関わる努力義務も 賃貸住宅へのLPガス契約においては、以前から、配管や設備機器等の無償設置・貸与により、その費用を上乗せした料金を入居者が選択の余地なく課されているという実態がある。そ(続く) -

5期連続で下落地区なし 地価LOOK23年第4四半期

住宅新報 2月27日号 お気に入り国土交通省は2月22日、23年第4四半期版(24年1月1日時点)の「地価LOOKレポート」を公表した。それによると、主要都市の高度利用地等(全80地区)における23年10月1日~24年1月1日の地価動向は、5期連続で全地区が上昇(続く) -

ウクライナとインフラの復旧・復興で協力覚書 国交省

住宅新報 2月27日号 お気に入り国土交通省は2月19日、ウクライナ地方・国土・インフラ発展省と「ウクライナにおけるインフラ復旧・復興促進および継続的な協力関係のための協力覚書」を締結した。協力分野は鉄道輸送や道路輸送・管理、ダムなど(続く) -

.jpg)

虎ノ門駅周辺の再開発、民間都市再生事業に認定 国交省

住宅新報 2月27日号 お気に入り国土交通省は2月16日、東京都港区の市街地再開発事業「虎ノ門一丁目東地区」が国土交通大臣により民間都市再生事業計画として認定されたことを発表した。申請事業者は虎ノ門一丁目東地区市街地再開発組合で、住友(続く) -

ひと エージェント制を日本で展開 エージェント・グロース(ケラー・ウィリアムズJ)社長 山本 豪さん

米国の不動産仲介大手ケラー・ウィリアムズの日本でのマスターライセンスを保有するエージェント・グロース(通称=ケラー・ウィリアムズ・ジャパン、KWJ)。18年に設立し、米国のようなエージェント制を広めようと、(続く) -

国交省関係2法案が国会へ 二地域居住、都市緑化を促進

住宅新報 2月20日号 お気に入り新制度で官民の活動支援 地方への人流創出 「広域的地域活性化法改正案」(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の 一部を改正する法律案)は、二地域居住の普及・定着を意図した法案。人口減少の(続く) -

.jpg)

麻布台ヒルズに国交大臣賞 国交省、環境省が「脱炭素都市づくり大賞」初実施

住宅新報 2月20日号 お気に入り国土交通省と環境省は2月13日、第1回「脱炭素都市づくり大賞」の受賞事業を発表した。「まちづくりGXを推進する特に優れた事業」(両省)として、「麻布台ヒルズ」(東京都港区、森ビル)が国土交通大臣賞を受賞した。(続く) -

国交省 新たな緑地評価制度を検討 「敷地の20%以上」など提案

住宅新報 2月20日号 お気に入り国土交通省は2月16日、第3回「民間投資による良質な都市緑地の確保に向けた評価の基準に関する有識者会議」(座長・柳井重人千葉大学教授)を開催した。同月13日に国家へ提出された「緑地法等改正案」に盛り込まれて(続く)

02.JPG)

JPG.JPG)

1708309338.JPG)