投資

-

東京・大阪で貸会議室 森トラスト、相次ぎオープン

住宅新報 1月14日号 お気に入り森トラスト・ホテルズ&リゾーツは、主要都市で貸し会議室事業を拡大していく。1月6日には、新大阪駅から徒歩5分の新大阪トラストタワー内に「TCC新大阪」(3室)を新規開設。3月4日には東京駅から徒歩1分の丸の内ト(続く) -

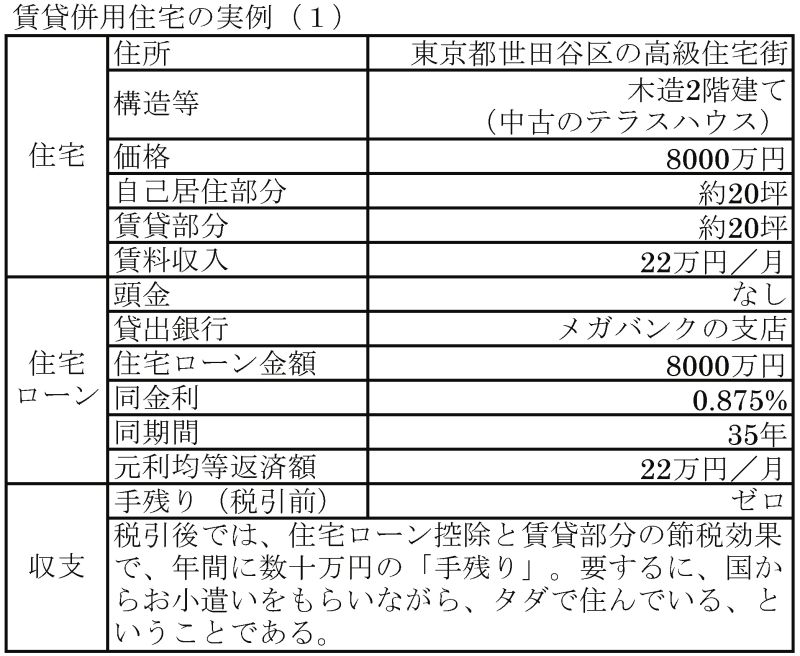

越純一郎のニュー・ノーマル不動産投資 第7回 チャンスを発見する その3 賃貸併用住宅キーワードは「手残り」

リスクプレミアム よく見る言い方に、「ワンルーム・マンションの利回り10%」などというものがある。国債や定期預金の利回りが1%にも満たないのに、一部の不動産投資の利回りは高い。それは、リスクが高いためであ(続く) -

証券化協会 「ヘルスケアリート」で中間報告 投資家向け開示項目を抽出

住宅新報 1月7日号 お気に入り不動産証券化協会はこのほど、13年7月から開催していた「ヘルスケア施設供給促進のためのリートの活用に関する実務者検討委員会」(委員長・田村幸太郎牛島総合法律事務所弁護士)の中間取りまとめを行った。いくつ(続く) -

ヘルスケア投資法人設立 大和リアル

住宅新報 1月7日号 お気に入り大和リアル・エステート・アセット・マネジメントは1月7日、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などヘルスケア施設を投資対象とする「日本ヘルスケア投資法人」を設立した。3月をメドに投資運用(続く) -

日土地 東京・銀座に「高優賃」 CREコンサル CSRも備え顧客満足

住宅新報 1月7日号 お気に入り日本土地建物(東京都千代田区、吉田卓郎社長)はこのほど、老舗企業のCRE(企業不動産)戦略の一環としてコンサルティングした「東京都高齢者向け優良賃貸住宅・銀座1丁目計画」(仮称)の建設に着手した。 計画地は(続く) -

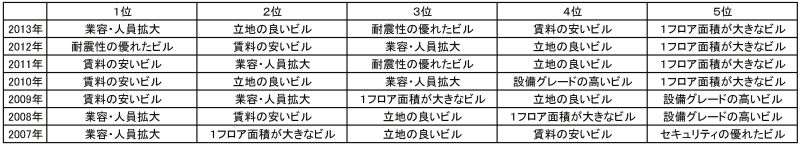

オフィス移転理由 「業容拡大」5年ぶりにトップ 森ビル調査

住宅新報 1月7日号 お気に入りオフィス移転理由は「業容・人員の拡大」が5年ぶりトップに――。森ビルがこのほどまとめた「2013年東京23区オフィスニーズに関する調査」によると、オフィス移転の理由が前向きに変化していることが分かった。東京2(続く) -

収益物件で連合広告 すまいる住新

住宅新報 1月7日号 お気に入り不動産専門広告代理店のすまいる住新(藤井栄一社長)は、首都圏で日本経済新聞を主媒体にチラシ40万部を織り込む「投資・収益不動産連合チラシ」を1月31日に発行する。 投資利回りなどの情報や不動産投資の関連コ(続く) -

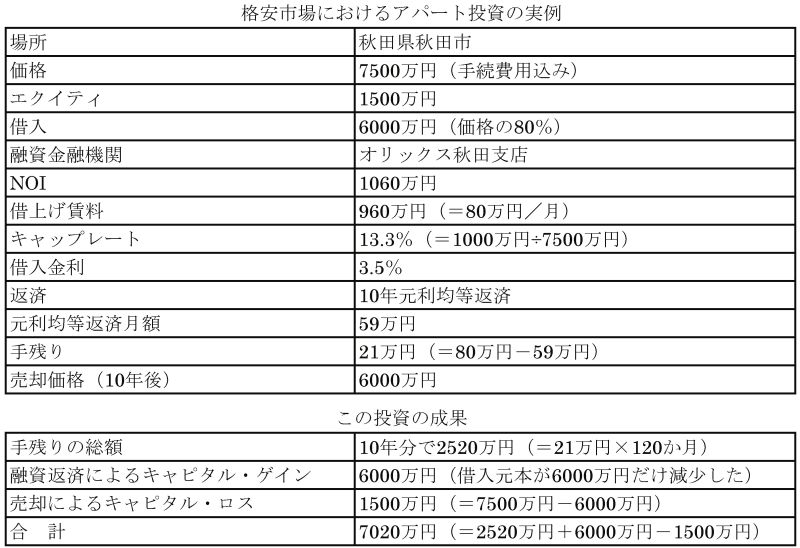

越純一郎の ニュー・ノーマル不動産投資 第6回 チャンスを発見するその2 誰も気付いていない市場を見つけろ

アパートと地下室 価格は「需要と供給」で決まる。そのため、「買手不在の市場」を見つければ、買いたたかなくても元々、価格は安い。これは前回説明した通りで、木賃アパート投資でも同じだ。木賃アパートの場合(続く) -

2014宅地建物取引主任者受験セミナー (8)

【問題1-36】 宅地建物取引業者Aが自ら所有する宅地を売却する契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア宅地建物取引業者ではない買主Bが、「現(続く) -

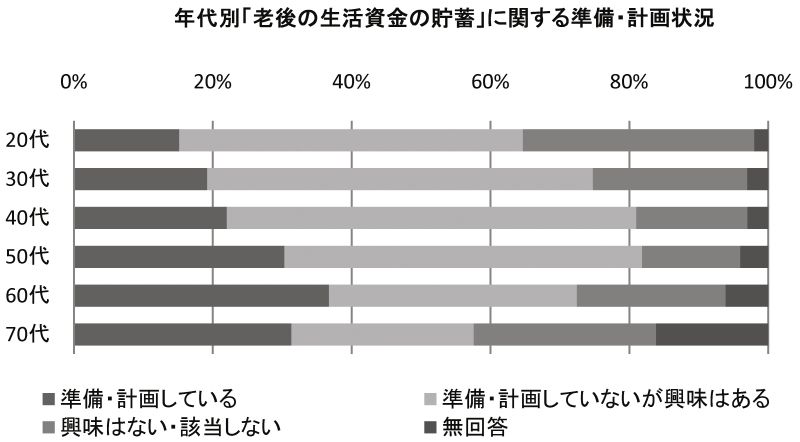

強まる自立志向、高まる投資熱 中古ワンルーム市場が活況

住宅新報 1月7日号 お気に入り個人の不動産投資熱が高まっている。背景にあるのは将来の生活不安だ。安倍政権の経済政策「アベノミクス」が打ち出されて1年経つが、月収が増えるなど景気の上向きを実感しているのはごく一部の人たち。そのため(続く) -

中規模ビルにグレード感 リノベーション 1階をあえてラウンジに 創業110年の伝統も生かす ブルースタジオ 賃料アップに成功

住宅新報 12月24日号 お気に入りブルースタジオ(東京都中野区)はこのほど、同社がリノベーションを手掛けた中規模オフィスビル「田中衡機ビル」(東京都千代田区三崎町)の竣工内覧会を開いた。 同物件は、創業110年の歴史を持つ秤メーカー(続く) -

不動産経済研調べ 13年の私募ファンド市場 運用資産、9.4兆円に減少

住宅新報 12月24日号 お気に入り不動産経済研究所は12月20日、私募不動産ファンド市場調査結果(13年10月時点)を発表した。国内不動産を投資対象とする私募ファンドの投資済み運用資産総額は9兆4244億円で、前年比0.9%減少した。同社では、「縮小(続く) -

老人Hなど14物件 投資法人に譲渡 ヒューリック、Jリート準備

住宅新報 12月24日号 お気に入りヒューリックは12月17日、Jリート事業への参入準備として、子会社のヒューリックマネジメントが資産運用を行っているヒューリックリート投資法人に、14物件を譲渡することを決めた。 物件の種類は、オフィスビル(続く)