総合

-

スマサテ 成約事例を収集可に 収益物件査定

住宅新報 2月25日号 お気に入りスマサテ(東京都品川区)は、新サービス『スマサテ・収益価格査定ベータ版』を開発し、2月17日に無料公開を始めた。不動産査定業務の効率化を支援する。 収益物件の周辺の成約事例や募集事例を収集し、位置関(続く) -

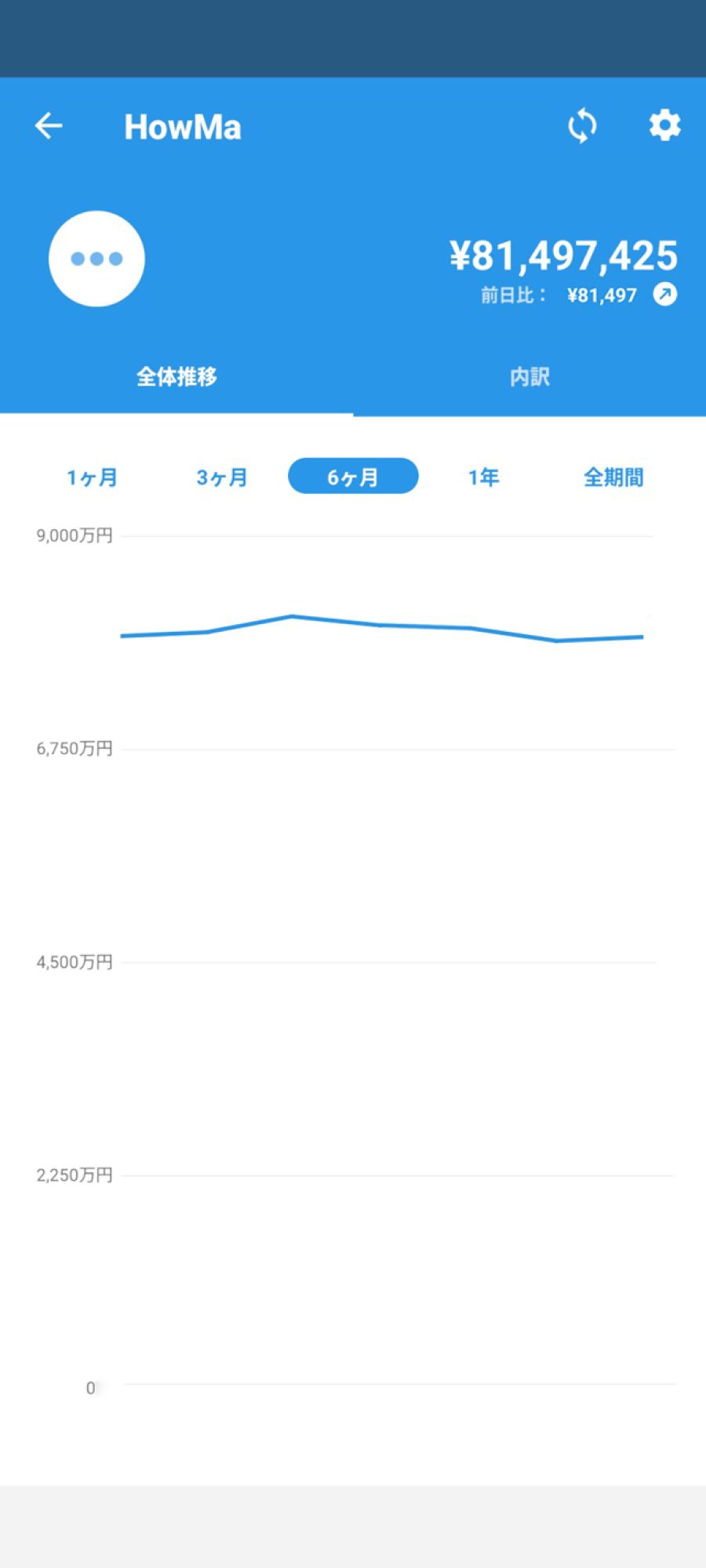

コラビット・マネーフォワードホーム 簡便に資産管理を

住宅新報 2月25日号 お気に入りコラビット(東京都港区)は、同社で運営するAI(人工知能)不動産査定サービス『HowMa』(ハウマ)と、マネーフォワードホーム(東京都港区)が提供している家計簿・資産管理サービス『マネーフォワードME』の連携を2月18(続く) -

シンガポールのテック企業 日本市場に参入へ

住宅新報 2月25日号 お気に入りシンガポールを本拠に、不動産テックと建設テック事業を展開するMytePro Technology Japan(日本オフィス・東京都港区)は、日本市場に2月19日に参入し、国内展開する製品プロダクトを発表した。 AI(人工知能)(続く) -

イベント情報 トップの旗振りと社員の自律 サイオステクノロジー DX実践の秘訣

住宅新報 2月25日号 お気に入り申請から承認、決済までのワークフロー業務システムを特別なIT知識がなくてもノーコード・ローコードで構築できるサービス『Gluegent Flow』を提供するサイオステクノロジー(東京都港区)は、同サービスの導入企業(続く) -

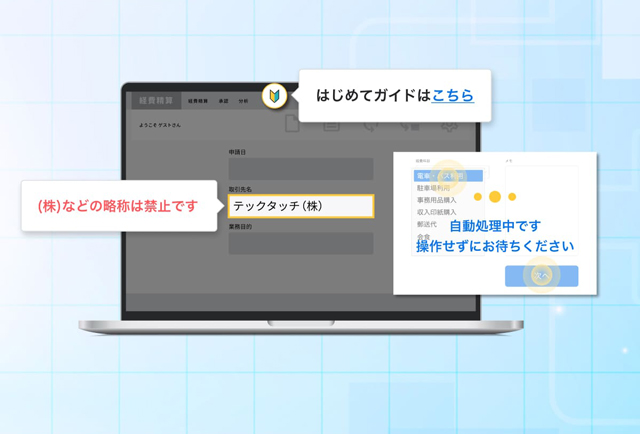

セミナー情報 真のデータ時代へ テックタッチ

住宅新報 2月25日号 お気に入りウェブサイトの操作ポイントをポップアップ形式で表示するナビゲーション機能を付加できるデジタルアダプションプラットフォーム『テックタッチ』を提供しているテックタッチ(東京都中央区)は、セミナー『生成AI&t(続く) -

古民家宿の物語 日本全国リノベーション 91 千葉県大多喜町「宿と食事 ローブン大多喜町」(中) 地域の歴史と文化、人の関係性を重視

「古さ」を強みに 古民家の改修中には、壁を剥がすと立派な柱が現れるなど、古民家ならではの発見もあった。こうした個性を大切にしながら、建築士と共に間取りや導線を慎重に設計し、伝統と現代のバランスを考(続く) -

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編230 賃貸物件の競売では入居者で評価が変わる?

Q.前回と前々回(第228.229回)では、賃貸物件が競売に付されたとき、競落人(新所有者・新貸主)と入居者(賃借人)との対抗関係と、裁判所が定める「売却基準価額」がどのように定められているのかを知ることが重要とあ(続く) -

彼方の空 住宅評論家 本多信博 ◇165 一部屋運動が加速か 命を守る住宅政策へ 断熱・耐震化を補助

「かつては景気刺激が目的だった国土交通省の住宅政策が庶民の健康と命を守る方向にはっきり変わり始めた」――と語るのは一般社団法人健康・省エネ住宅を推進する国民会議理事長の上原裕之氏。 ◎ ◎ (続く) -

鹿島の米現法専任でエクイティ調達業務 JLLが受託

住宅新報 2月25日号 お気に入り不動産サービスのJLLは2月17日、鹿島建設の米国現地法人「フロアノイ・ディベロップメント・グループ(FDG)」の専任アドバイザーとして、同現法が手掛ける米国での賃貸マンション開発で日本の投資家からのエクイテ(続く) -

酒場遺産 ▶76 高円寺 小杉湯とはらいそ バラック風の酒場

高円寺ラバーの筆者は、南口の「小料理屋 休」(本紙連載第9話)で飲み、中通り商店街の「唐変木」(第75話)で〆ることが多いのだが、たまに「小杉湯」へ歩くこともある。飲み過ぎの方にはお薦めできないが、酒の後の(続く) -

ニュースが分かる! Q&A 住宅政策でも進むEBPM 効果向上に期待、民間も参考に

後輩 先輩、ちょっと相談があるのですが。 先輩 何だい? 後輩 先日、全社通達で「社内の課題と対応策を挙げよ」と言われましたよね。それで出した提案が再提出になってしまったんですが、どう直した(続く) -

「令和時代の賃貸ビジネス」~コンサルタント沖野元の視点~ 第69回 不動産の地位を上げるための倫理綱領

前回は全米リアルター協会(NAR)の設立の経緯と最初に制定されたのが倫理綱領だったということをお伝えした。今回はその倫理綱領の内容についてである。 NARの倫理綱領の講師をしている浅井稔氏に本物の倫理綱(続く) -

不動産・住宅スケジュール

◎国土交通省は、災害時等に備えたエネルギーの面的ネットワーク整備を支援する「国際競争業務継続拠点整備事業(エネルギー導管等整備事業)」の対象となる事業を募集中。募集締め切りは2月25日(火) ◎国土交通省は(続く)