自宅のある湯島から最寄りの御徒町駅で京浜東北線に乗れば15分ほどで王子駅に着く。「王子」の名は、鎌倉時代に紀伊熊野から「王子権現」を勧請し、王子神社と名づけたことに由来するという。

王子駅西側にある飛鳥山は江戸時代から続く行楽地で桜の名所。明治時代には音無川の豊富な水資源を生かし、「抄紙会社」(後の王子製紙)が渋沢栄一により設立され製紙業が発達し、隣接して国立印刷局王子工場も建てられた。国鉄の王子駅も設けられ、その後、王子電気軌道(現在の都電荒川線)が開通し、近年は地下鉄南北線も開通。製造業と交通網の発達で、王子は多くの労働者が集まる活気ある街となったという。

大衆酒場「山田屋」が創業した明治後期は、王子が工業都市として発展し、多くの労働者で賑わった。夜勤明けの労働者のために朝8時から店を開けた。山田屋は1908(明治41)年創業。東京に現存する居酒屋としては明治38年創業の神田司町「みますや」に匹敵する。昭和へタイムスリップしたような高い天井と公民館のような広々とした空間、壁に無数に張られた短冊メニューが印象的だった。老朽化で、24年6月にリニューアルオープンした。

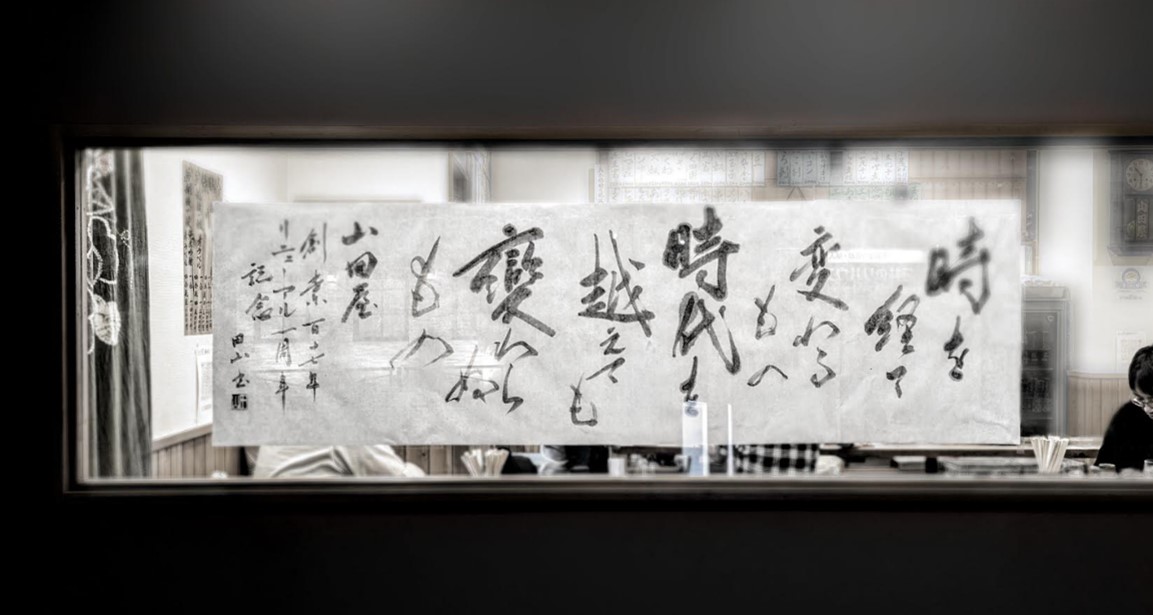

かつての賑わいとオーラはないが、壁掛け時計、品書きの額、カンクマスピード酒燗器、角が丸くなった木製テーブルなどは旧店舗から引き継がれたものだ。昔から新潟の銘酒を揃えているのは、先代が戦時中、新潟に疎開した縁という。常備酒は秋田「八重寿」清酒で、酒屋との縁によるものらしい。コクもキレもある旨い酒だが一合350円と安い。八重寿と鮪、メンチカツをいただいたが、どれも美味かった。半熟卵、ハムカツ、牛もつ煮込み、ねぎぬたも人気という。帰りがけにふと見ると、書家でもある五代目店主の達者な筆文字で「時を経て変わるもの、時代を超えても変わらぬもの 山田屋」と窓に貼られていた。時間の堆積が、この真新しい店に燻し銀のオーラを生み出すのはいつになるだろうか。(似内志朗)