投資

-

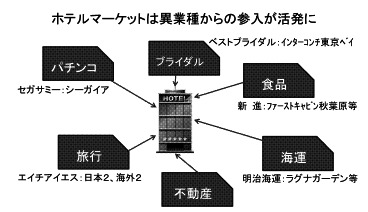

躍進するホテルビジネス ~東京五輪を超えて~(中) オラガHSC社長牧野知弘 稼げる〈宿泊特化型〉

住宅新報 1月6日号 お気に入り〈ホテルの事業構造と 進出する異業種たち〉 ホテルは「オペレーショナルアセット」の代表格である。つまり運営の内容により建物から上がる収益が大きく左右される業態であるからだ。 ホテル事業は、シティホテ(続く) -

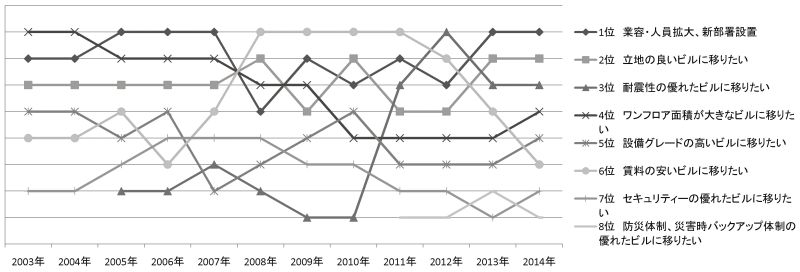

移転理由トップは「業容拡大」 森ビル調査 「賃料の安いビル」下位に

住宅新報 12月23日号 お気に入り森ビルはこのほど、「東京23区オフィスニーズに関する調査」をまとめた。それによると、移転理由のトップは「業容拡大」で、「賃料の安いビル」は順位を下げたことが分かった。東京23区内に本社を置く、資本金上位(続く) -

都心5区のビル市況、改善続く 三鬼商事/三幸エステート(11月末)

住宅新報 12月23日号 お気に入り三鬼商事によると、東京都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)の11月末時点のオフィスビル平均空室率は5.55%(前月比0.05ポイント減)に改善した。17カ月連続の低下となった。新築ビルの空室率は13.73%で前月比1.25(続く) -

サンケイビルと朝日新聞 有楽町の両社区分所有ビル オフィスビルに建て替え

住宅新報 12月23日号 お気に入りサンケイビルと朝日新聞社はこのほど、東京都千代田区有楽町2丁目でオフィスビル共同開発事業に着手した。両社による区分所有ビルだった「ラクチョウビル」の老朽化が進んでいたため、建て替えるもの。 建て替え(続く) -

中国経済減速続く 30年には5%台と予測 富士通総研

住宅新報 12月23日号 お気に入り富士通総研は12月17日、マスコミ関係者向けのセミナー「2015年の中国経済――課題と展望」を開いた。講師は主席研究員の柯隆氏と趙偉琳氏。 柯氏は中国経済が鈍化している現状をPMI(製造業購買担当者景気指数)、マ(続く) -

グリーンビル認証取得 商業施設版では九州初 福岡リート

住宅新報 12月23日号 お気に入り福岡リート投資法人はこのほど、保有している商業施設2物件、オフィスビル1物件の計3物件について、日本政策投資銀行(DBJ)からグリーンビルディング認証を受けたと発表した。同認証制度の商業施設版は11月からスタ(続く) -

サンセイランディック 東証一部銘柄に

住宅新報 12月23日号 お気に入り不動産の権利調整を手掛けるサンセイランディックは12月18日、東証第二部から第一部銘柄に指定されたと発表した。 同社は11年12月にジャスダック市場に上場し、今年1月には第二部に市場変更していた。 -

定借プランナーを認定 2月22日に資格講座 首都圏定借機構

住宅新報 12月23日号 お気に入り首都圏定期借地借家権推進機構は2月22日、14年度第4回定借プランナー資格認定講座を開く。 受講修了者は同機構の登録者名簿に研修会員として登録され、認定カードが交付される。開催場所は東京・西新宿の工学院(続く) -

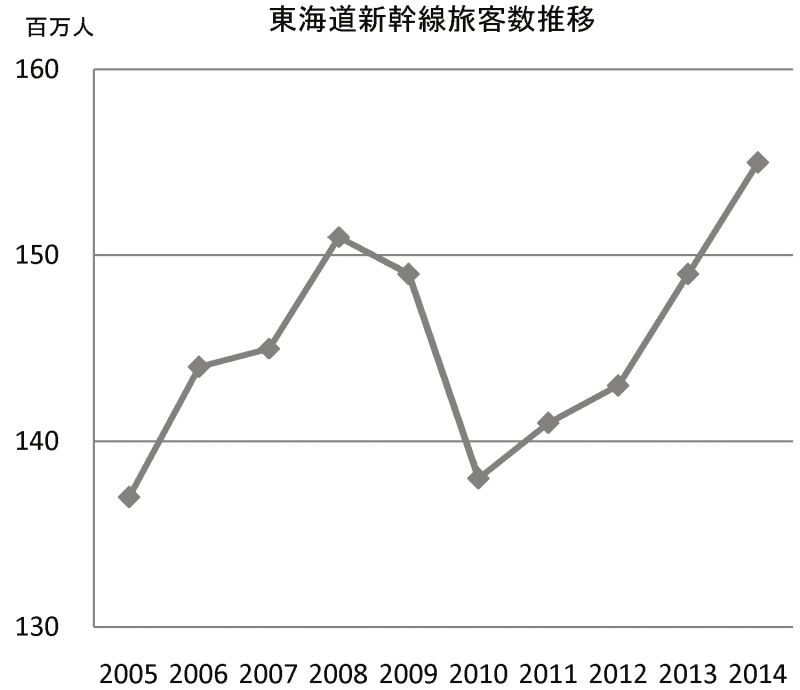

躍進するホテルビジネス ~東京五輪を超えて~(上) オラガHSC社長牧野知弘 外国人と〝団塊〟需要強まる

住宅新報 12月23日号 お気に入り〈マーケット状況〉 ホテルマーケットは東京、大阪などの大都市で極めて順調な数値をあげている。観光庁の調べでは14年4月から6月、ビジネスホテルの稼働率は東京で83.9%、大阪でも78.0%、シティホテルでは東京85.(続く) -

生産緑地に苦悩する農家 NPO法人都市農家再生研究会 藤田壮一郎専務理事に聞く 50年の定期借地で特養に

住宅新報 12月16日号 お気に入り「売れない、貸せない、建てられない」と言われる生産緑地。都内には今、こうした生産緑地地区が約3400ヘクタールあり、農業を継続することを条件に固定資産税や相続税が優遇されている。ただ、後継者不足などで継(続く) -

学生マンション併設の有老ホーム オリックス・リビング

住宅新報 12月16日号 お気に入りオリックス・リビングはこのほど、大阪府堺市に、学生向けマンションを併設した住宅型有料老人ホーム「グッドタイムリビングなかもず」(完成予想外観)開設すると発表した。学生や同社職員らで構成するコミュニティ(続く) -

ビル選びの重視項目 「賃料の安さ」トップ ザイマックス調べ

住宅新報 12月16日号 お気に入りザイマックスはこのほど、オフィスビルに対するニーズ調査結果を発表した。ビルを選択する際に重視する項目としては、「賃料が安いこと」がトップだった。次いで、「最寄駅からの近さ」「耐震性」「清掃衛生・維持(続く) -

加速する中国ネット経済 GDP比4.4%に 富士通総研

住宅新報 12月16日号 お気に入り富士通総研の金堅敏主席研究員は12月10日、マスコミ関係者向けに講演し、中国ネットビジネスの現状を紹介した。その中で、金氏は「中国ではネット規制が厳しいと海外からは見られているのに、どうしてネットビジネ(続く)