エイブルホールディングスはこのほど、「ひとりぐらし研究所」を開設した。一人暮らしを多角的に研究・分析し、そこから得られた知見を実際の業務に還元するという意欲的取り組みだ。6月に実施した「ひとり時間の過ごし方」に関する調査結果を見てみよう。

ソロ社会が浸透

それによると、単身世帯の86%が「ひとり時間が好き」と回答している。その理由を聞いた調査項目はないが、一人で映画を見ること、カフェに行くことについては約6割が「抵抗なく楽しめる」と回答している。一方で国内旅行やカラオケになるとその割合が40%台に下がり、焼き肉やコンサートになると30%台、居酒屋とバーは20%台、海外旅行とテーマパークは10%台となっている。

こうした結果について同研究所は「30~40%のカラオケや焼き肉が、〝ひとりでも楽しめる〟場所の分岐点ではないか」と言う。と同時に「〝ひとり海外旅行〟や〝ひとりテーマパーク〟も1~2割の人が既に抵抗なく楽しめているということは、ひとりを前向きにとらえる人が着実に増えていることの表れ」とも分析する。

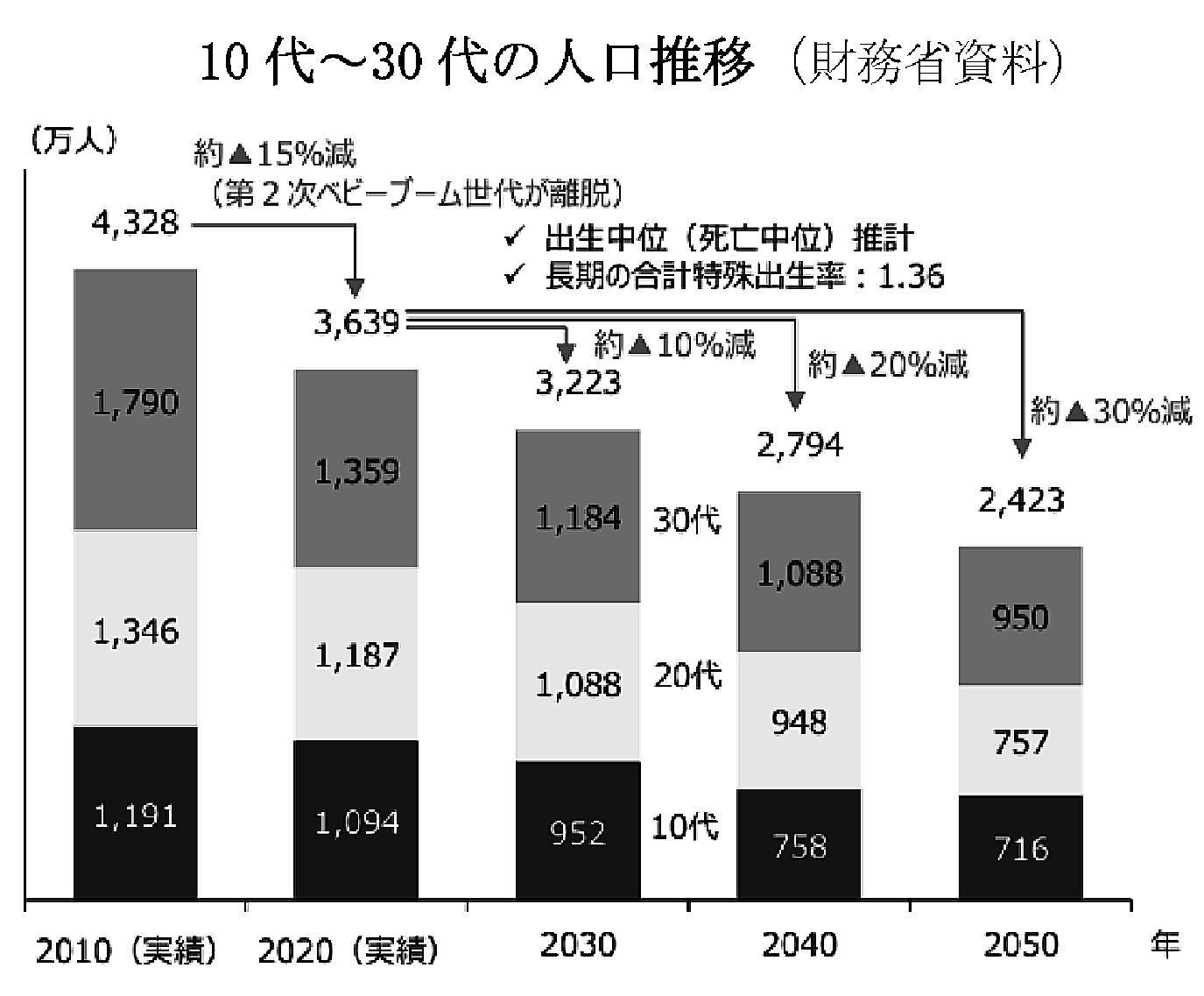

しかし、こうしたソロ社会の浸透は人間のコミュニケーション力を低下させないだろうか。〝人間力〟が勝負といわれる不動産業界にとって、顧客とのコミュニケーション能力に長けた人材は至宝である。とはいえ、労働人口の減少(グラフ参照)で採用難が続く中、中小不動産会社からは「人員を確保するので精いっぱい。とても優秀な人材までは」との声も聞こえてくる。

そこで目線を変え、「社員を育てる」という発想はどうか。プロ野球でも近年は若いルーキーの活躍が目立つ。社員が育つ環境は中小でも大手に劣るとは限らない。むしろ会社の全体像がつかみやすい中小のほうが、社員は自分が果たすべき役割を明確に認識できるし、それがモチベーションのアップにもつながる。では、具体的にどう育てればいいのか。

〝お手紙ガチャ〟

〝お手紙ガチャ〟が最近人気だ。300円投入してツマミを回すと、誰からのものとも分からない手紙が入ったカプセルが出てくる。返事を出したいときは店のカウンターで手続きすれば届く仕組みだ。手数料は200円。

見知らぬ人との一度きりの手紙のやり取りに500円を払う。しかも年代も性別も何が書いてあるのかも分からない。「手書きで手紙を交換したい」という気持ちもあるらしい。メールやショートメッセ―ジが普及したことによる反動か。それにしてもソロ社会に育った人間はなぜ一期一会的つながりにあこがれるのだろうか。それは「他者との〝濃い関係〟を無意識のうちに恐れているから」という説もある。それはともかく、他者との繋がり欲求が涸れ果てたわけではないということだ。

社会工学的な分析をすれば、利便性と効率しか追及しない社会では必然的に人間性が失われ、社会は無機質な「機械社会」になっていく。ソロ社会だからこそ、人間的なコミュニティが地域に求められている。政府も企業もソロ社会の浸透を肯定しているわけではないだろうが、避けがたいものとしてとらえている。 日本は既に単身世帯が全世帯の4割に達していて、30年は41.6%、40年43.5%、50年44.3%と今後もさらに増加していく。これを異常と感じないことが、既に現代人の感性の劣化を意味している。豊かな感性なくしてコミュニケーション能力は育たない。

中小不の社員育成は顧客観察力から始まる。また、業務を通して日々の小さな変化にも気付くようにする。顧客の立場に寄り添うといっても、本当にどこまで寄り添えるのか。それを真剣に自分に問うことが自身の人間力を高めていく。人間力とは己の意志でも理性でもなく、感性の質だと思う。