総合

-

まちづくりから価値を創造 不動産協会 理事長 菰 田 正 信

住宅新報 5月1日号 お気に入り天皇陛下の御即位と令和の幕開けを、謹んで心からお祝いとお慶び申し上げます。 来年に迫った東京オリンピック・パラリンピックや、2025年の大阪万博といった国家的イベントをはじめとする夢のある様々なプロジ(続く) -

ハトマークと軸をひとつ 全国宅地建物取引業協会連合会 会長 坂 本 久

住宅新報 5月1日号 お気に入り元号が変わり新しい「令和」の時代を迎えました。 平成を振り返れば、バブル経済の崩壊を受け、土地神話が終わり、その後の資産デフレと不良債権問題に伴う金融危機で業界は大きな打撃を被り、業態や事業の転換(続く) -

研鑽積み社会的使命果たす 全日本不動産協会 理事長 原 嶋 和 利

住宅新報 5月1日号 お気に入り新しい時代の幕明けであります。 人々が心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められた「令和」。新たな時代を創造し、更なる繁栄の礎を築いていかなければならないことを思うと本会としても大きな社(続く) -

不動産流通活性化の変革が加速 不動産流通経営協会 理事長 榊 真 二

住宅新報 5月1日号 お気に入り平成を振り返ると、消費者ニーズは大きく変化し、多様化が進みました。住宅政策はストック重視へ転換し、情報技術の急速な進展も相まって、不動産流通市場は、活性化に向けて大変革が求められた時代でした。この流(続く) -

求められる高齢化・子育ての対応 全国住宅産業協会 会長 神 山 和 郎

住宅新報 5月1日号 お気に入り平成は、経済の面ではバブル崩壊とそこからの再生の時代だったと言えます。リーマンショックや大規模災害等多くの困難もありましたが、住宅不動産業界はこれらを乗り越えてきました。その間に人口減少・高齢化が一(続く) -

国民生活の安定のための羅針盤 日本不動産鑑定士協会連合会 会長 熊 倉 隆 治

住宅新報 5月1日号 お気に入り天皇陛下の御即位と新元号「令和」への改元について、心よりお慶びを申し上げます。 不動産鑑定士は、地価公示や相続税路線価・固定資産税評価等の公的土地評価や不動産証券化・不動産現物出資や財務諸表適正化(続く) -

不動産取引の適正化に一層の貢献 不動産適正取引推進機構 理事長 峰 久 幸 義

住宅新報 5月1日号 お気に入り不動産取引における紛争の未然防止と迅速な解決を推進するため、昭和59年に当機構は設立されました。以来、紛争事例の調査研究や紛争の調整に取り組み、電話相談や講師派遣を通じた情報提供にも努めてまいりました(続く) -

マンション生活の明るい未来へ マンション管理業協会 理事長 岡 本 潮

住宅新報 5月1日号 お気に入り風薫る5月、新しい令和の時代が始まりました。『万葉集』を典拠とし、梅花の歌三十二首の序文から引かれた「令和」は、「悠久の歴史、薫り高き文化、そして、四季折々の美しい自然」を有し「和をもって貴しと為す(続く) -

消費者保護と流通市場を整備 不動産流通推進センター 理事長 坂 本 久

住宅新報 5月1日号 お気に入り当センターは、不動産流通の近代化等に寄与するための中核組織として、昭和55年11月に設立され、39周年を迎えました。 現在、我が国においては、良質な既存ストックを有効活用しつつ、すべての消費者が安心して(続く) -

「美しい調和」のある時代を実現 関西住宅産業協会 理事長 福 井 正 順

住宅新報 5月1日号 お気に入り新元号の「令和」が発表され、5月1日に改元が行われました。令和時代は平成とは違い、今上天皇がご存命中に次の天皇が即位をされる祝賀ムードの中で始まりました。このような生前譲位は200年ぶりとのことです。新(続く) -

管理業者登録の法制化へ連携 日本賃貸住宅管理協会 会長 末 永 照 雄

住宅新報 5月1日号 お気に入り令和の幕開けを心からお慶び申し上げます。 近年の賃貸住宅業界は、サブリースを悪用した一部事業者による不誠実な対応と個人投資家に対する銀行の不正融資、空き家の増加等の社会問題が発生しました。 この度(続く) -

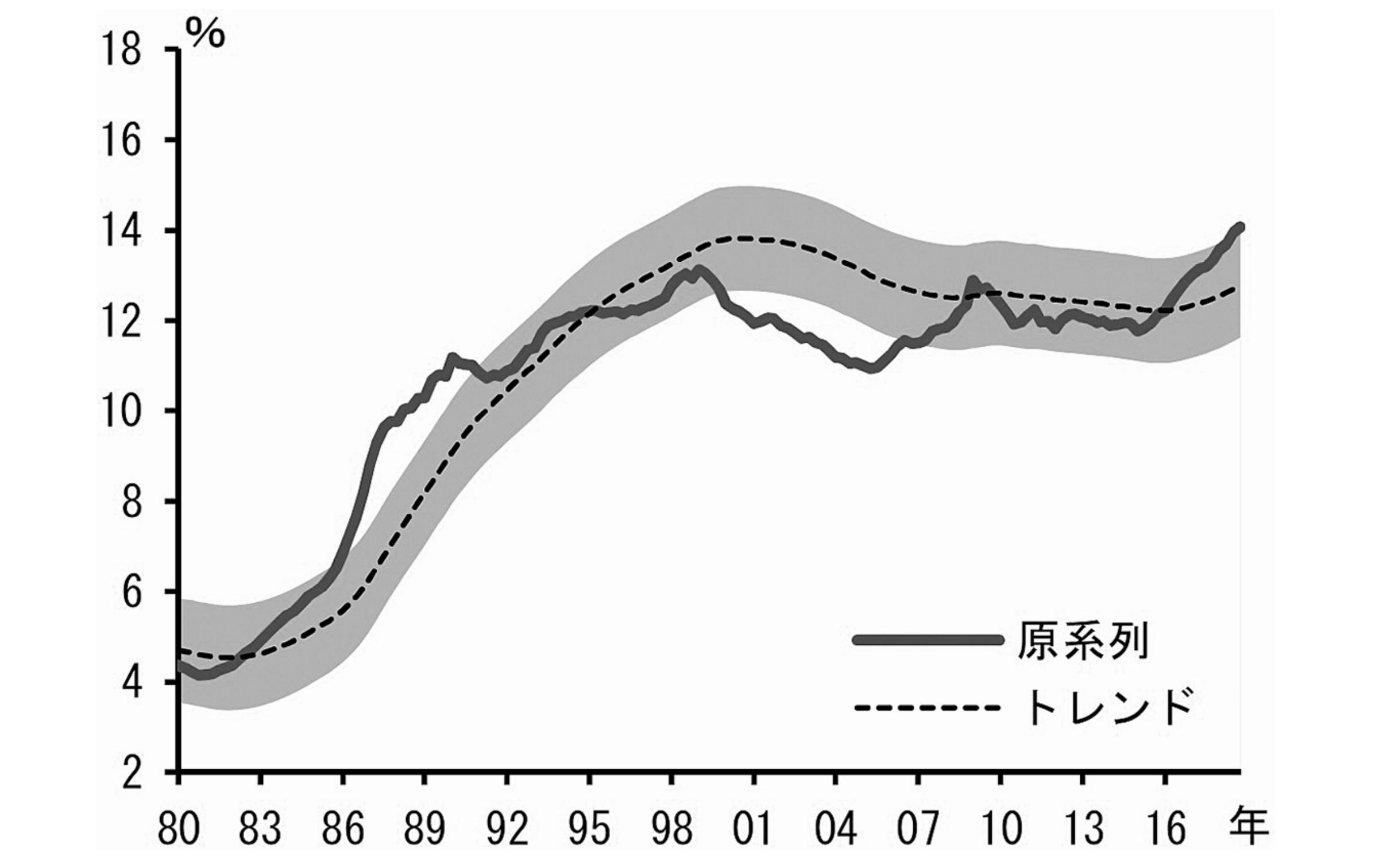

日銀 金融システムレポート 不動産貸出、29年ぶり「過熱」 市場全体のバブルは否定

住宅新報 5月1日号 お気に入り日本銀行は4月17日に公表した「金融システムレポート」で、金融活動指標における不動産業向け貸出の対GDP比率が、バブル期の90年以来初めて過熱を示す「赤」へと転化したことを明らかにした。 同レポートは日(続く) -

18年度「フラット35」申請は11万4665戸 住金機構

住宅新報 5月1日号 お気に入り住宅金融支援機構は4月23日、18年度分の「フラット35」申請戸数を公表した。 「フラット35」全体の申請戸数は11万4665戸で、実績金額は2兆5151億3236万円。どちらも前年度と比べ、5.2%の減少となっている。減(続く)