注目の不動産用語!「契約不適合責任」をわかりやすく具体例を交えて解説

契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合に、売主側が責任負担をする制度。

買主は請求できる損害の範囲が拡張され、権利行使期間の負担が軽減されました。

そのため、買主・注文者にとってはメリットになり、売主・請負人にとっては責任が重くなり、デメリットであると考えられます。

住宅新報web会員に登録すると不動産関連の最新記事や解説を読むことができます!

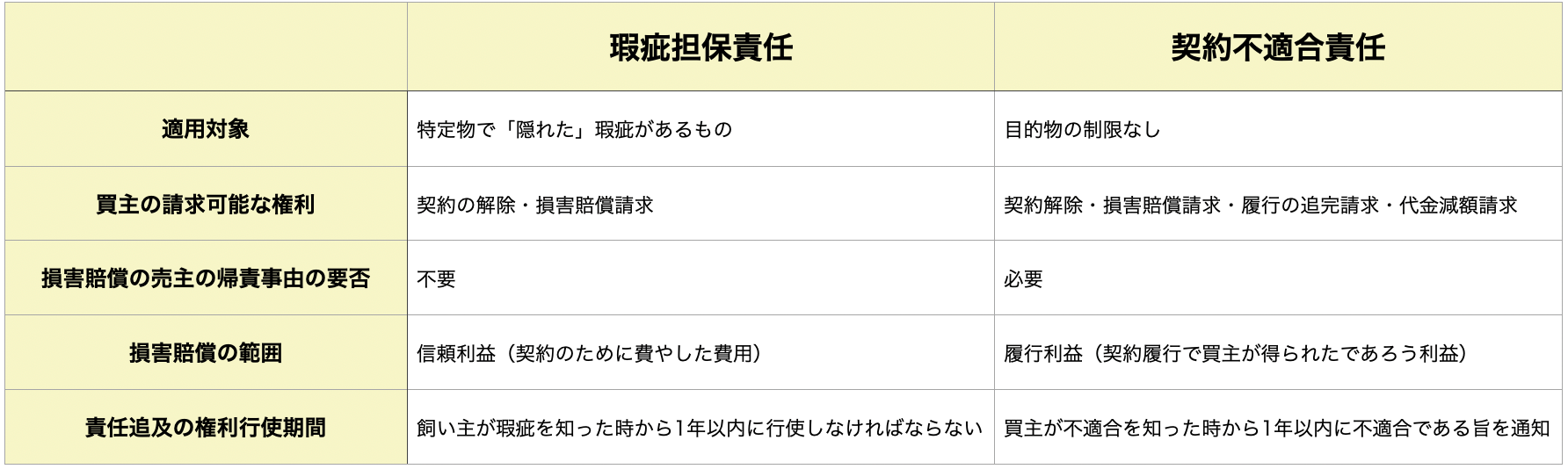

契約不適合責任は、従来の「瑕疵担保責任」に代わり2020年4月1日に施行されました。

「隠れた瑕疵」という要件から「契約の内容に適合しないものであるとき」という要件となったのが大きな変更点です。

「瑕疵」とは、「当該売買契約締結当時の取引観念上、その種類のものとして通常有すべき品質・性能、又は当該売買契約に基づき特別に予定されていた品質・性能を欠くこと」であると判断されてきました。

今後は「契約の内容」に適合しているか否かが問われるため、売買契約において目的物の種類又は品質についてどのような定めをしているかによって、契約不適合責任に関する判断が変わることも想定されます。

建物付きの土地を購入しました。

しかし住み始めてから3年後に地盤が軟弱だったことが原因で沈下が生じ、家が傾いてしまった。

売買契約書では、責任追及期間を「引渡しから2年以内」と表記されています。

この場合、買主は泣き寝入りをしなければならないのでしょうか?

答え:NO

民法上は,買主がその瑕疵・不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば行使できるとされています(民法566条)、しかし、売主が宅地建物取引業者の場合には、宅地建物取引業法40条により、買主に不利となる特約は設定できません。

責任追及期間を「引渡しから3か月以内」と制限したり、建物について契約不適合責任を追及できる場合を「雨水の浸入を防止する部分の雨漏り」「建物の構造耐力上主要な部分の腐食」「シロアリの害」「給排水管・排水枡の故障」に限定するとしたり、契約不適合責任に基づいて請求できる内容を「修補に限る」と限定するような特約をしても無効となります。

●「種類」に関する契約不適合

=購入したものと違う種類の商品を間違って引き渡した場合

●「品質」に関する契約不適合

=商品が契約で予定されていた品質の基準を満たしていなかった場合

●「数量」に関する契約不適合

=引き渡された数量が購入数量に足りなかった場合

1.追完請求権

完全な目的物を引き渡すよう、売主に対し代替物の引き渡しや、数量が足りない場合には不足分の引き渡しなどを請求できるものです。

改正前の条文に基づく瑕疵担保責任では認められないものでした。

2.代金減額請求

不適合の程度に応じて代金額を減額するように請求できる権利です。

3.損害賠償請求権

改正前と同様に損害賠償請求権が認められています。

改正前の民法では損害賠償の範囲も信頼利益と呼ばれる範囲に限定されていました。

契約不適合責任になってから、一般的な損害賠償の規律である第415条が適用されることとなっため(第564条参照)、損害賠償の範囲も信頼利益だけで無く、履行利益も含めた範囲で損害に含まれることとなりました。

4.契約の解除

契約の解除は瑕疵担保責任においても認められていましたが、「契約の目的を達成できない場合」に限って認められていました。

しかし、契約不適合責任においては一般の債務不履行と同様に催告解除(第541条)または無催告解除(第542条)が認められるため、目的物が契約に適合しない場合には、それが軽微な不適合でない限り、催告を行い、相手方から追完などが無い場合には解除を行うといった事が可能となります。

売主側のポイント

想定していなかった契約不適合責任の追及をされないようにするため、追完するか、代金減額するか、あるいは損害賠償をするのかを売主が選択でき、そして、追完の方法についても売主が指定できるようにしておくことが重要です。

買主側のポイント

買主としては、契約不適合責任が重いほうが有利ですが、あまり重すぎると結局その分代金額に影響したり、売主が契約に応じない可能性があります。

責任追及が可能な期間が極端に短くなっていないかも買主にとって重要な視点となります。

民法からの出題数が全体の3分の1である宅建試験にも大きな影響を及ぼすため、しっかりマスターしておきましょう。

住宅新報オリジナル記事・連載を読めるのは会員のみ!

住宅新報web会員に登録すると

不動産関連の最新記事や解説を読むことができます!

さらに有料会員なら、新聞紙「住宅新報」掲載の記事が全てお読みいただけます。