2025年の宅建試験の合格ライン大予想!外れることは?合格発表はいつ

【速報!】2025年宅建試験合格点発表

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

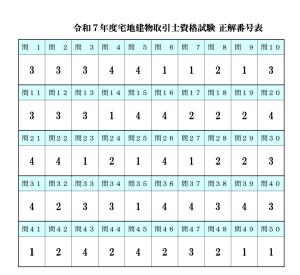

宅建試験・合格点は「33点」でした!

受験者数 245,462 人

合格者数 45,821 人

合格率 18.7%(うち登録講習修了者 24.2%)

宅建に合格された皆さま、おめでとうございます!

▼次のキャリアは?

宅建合格後のステップアップ!

宅建は「契約実務」資格の取得。

次は「実際に契約時に起こるトラブルに備える知識」を身につける研修

「不動産相談員研修」を受講して実務トラブルの対応力アップ!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

そして、今年残念だった方…

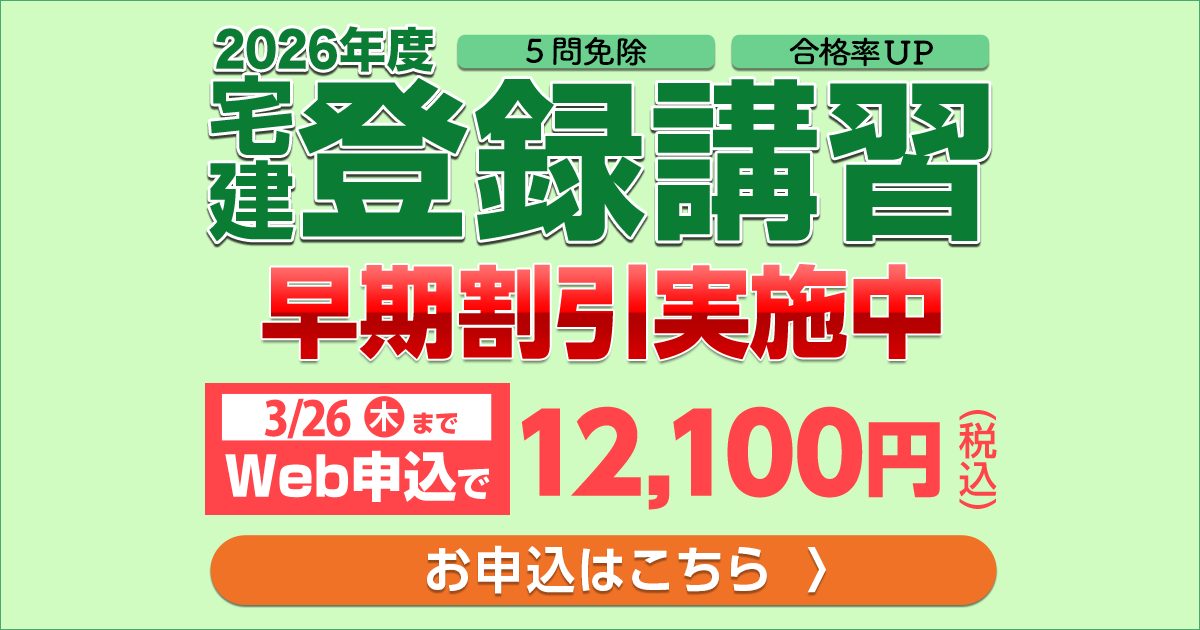

来年に向け、宅建試験が「5問免除」になる宅建登録講習を検討しましょう!

2025年の合格点は、予想の34点よりも1点低い結果となりました!

※以下は10月19日時点の内容です

毎年のことながら最も気になるのは 「合格ライン(合格点)」 ですよね。

正確な合格点は試験後の合格発表まで分かりませんが、過去の傾向と難易度から、ある程度合格ラインの予想はできます。

本記事では、

- 過去数年の合格点推移

- 2025年の合格ラインの目安と難易度

- 宅建合格ライン予想は外れることはある?

をまとめてご紹介します。

宅建試験解答速報はこちら!

👉『2025宅建試験解答速報』

過去5年の合格点推移

| 年度 | 合格点 | 合格率 |

| 2020年 | 38点 | 17.6% |

| 2021年 | 34点 | 17.9% |

| 2022年 | 36点 | 17.0% |

| 2023年 | 36点 | 17.2% |

| 2024年 | 37点 | 16.7% |

2025年の合格ライン予想と難易度

ここ数年は 35〜37点が主流。

- 問題の難易度が高い年 → 35点付近

- 標準的な難易度 → 36〜37点

今年の問題の難易度は、昨年度より難しいです。そして、合格点を昨年より下げようという意図が感じられます。

➡️ 2025年、予想は難しいですが34又は35点を合格推定点(※)にしたいと思います。

※住宅新報による独自の予想です。合格を保証する内容ではありません

合格後の流れをチェック

「合格したら次は何をするのか?」を知っておくと安心です。目を通しておきましょう。

1. 宅建士登録・登録実務講習

- 実務経験がない人は「登録実務講習(約2日間)」を受ける必要があります。

- その上で、各都道府県に「宅地建物取引士資格登録」を申請し、登録が完了。

- 最後に交付申請をして、宅建士証を取得すると「宅地建物取引士」と名乗れます。

2. 実務で経験を積む

- 不動産会社で「重要事項説明」「契約書の記名押印」など、宅建士にしかできない業務を担当できます。

- 現場経験を積むことで、資格を“名刺の肩書き”ではなく“実務スキル”に昇華できます。

3. 専門性を広げるステップ

宅建だけでは扱えない領域を補強する人が多いです。

たとえば

- 不動産相談員研修(宅建士限定) → 現場でのトラブル対応・相談力を磨く

- 賃貸不動産経営管理士 → 賃貸管理の専門性

- 管理業務主任者/マンション管理士 → 分譲マンション管理の専門性

- 相続診断士・FP(ファイナンシャルプランナー) → 不動産とお金・相続対策を結びつける

- 建築関連資格(インスペクターなど) → 建物診断やリフォーム相談に強くなる

現場実務力のキャリアを広げたい方は 不動産相談員研修の受講がおすすめ!

不動産取引の現場では、契約締結後に思わぬトラブルや相談が持ち込まれることがあります。

「不動産相談員研修」は、宅地建物取引士取得者が、契約知識に加え、消費者対応・トラブル解決の基礎知識を身につけるための研修です。

契約の知識から、トラブル解決の知識へ。ワンランク上の宅建士へ。

宅建合格ライン予想は外れることある?

気になる宅建合格ラインの予想、当然外れることはあります。

ただし、長年宅建に関わってきた宅建専門の講師陣・住宅新報・不動産ココのスタッフが、例年の合格ラインと今年の問題の内容を踏まえて予想しています。

合格ラインの幅の中にご自身の点数がはまってしまった時は、「どっちなんだろう?」と心臓がバクバクしてしまいますが…。

11月26日(水)の合格発表をお待ちください!

宅建試験日までにやっておくべきこと5選

① 間違えてはいけない箇所をチェック

時間をかけすぎず、 過去問で正答率の高く、得点源になりやすい分野を集中的にチェック。

1.権利関係(民法など)の一部の基本論点

-

正答率が高いのは 意思表示・制限行為能力者・代理・物権変動の基本 など。

-

毎年出題される典型問題が多く、過去問学習でほぼ同じパターンを押さえられるため。

2.宅建業法

-

出題数:20問(全50問中で最も多い)

-

正答率は他分野より高め。

-

なぜなら「条文通りの暗記問題」が多く、勉強量に比例して点が取りやすい。

-

特に「報酬額制限」「免許制度」「営業保証金・保証協会」などは定番の得点源。

3.法令上の制限の基礎部分

-

出題数:8問前後

-

「用途地域の建ぺい率・容積率」「都市計画法の開発許可」などは正答率が高い傾向。

-

一方で、細かい例外(防火地域の特殊規制など)は正答率が低く差がつく部分。

4.税・その他の基礎知識

-

「不動産取得税・登録免許税の基本税率」などは正答率が比較的高い。

-

「地価公示・不動産鑑定評価」などの基礎的な部分も得点源になりやすい。

逆に正答率が低い分野

-

権利関係の細かい判例問題(連帯債務、相続、時効など)

-

法令制限の細部(農地法の許可要件、建築基準法の細かい例外など)

-

税金の特殊論点(住宅ローン控除などの改正部分)

② 法改正ポイントの確認

毎年出題されやすいので、直前でもう一度押さえておきましょう。

<動画>宅建試験の民法「出題率70%」!!ここが大事、8大論点

③ 過去問・模擬試験・予想問題で試験慣れ

時間配分の感覚を体で覚えておくことが重要です。

④ 宅建士直前講座・模擬試験で時間を効率化!

今年出題が予想されるポイントをわかりやすく丁寧に解説する宅建士本試験 ズバリ!予想直前講座・模擬試験で効率よく得点し、最後の実力チェックと仕上げを行いましょう!

▶︎詳しくはこちら

宅建試験当日の準備

- 受験票

- 筆記用具(Bか2Bの黒鉛筆またはシャープペンシル)、消しゴム

- 腕時計

- 現地の会場(受験表記載の会場をマップアプリ等でチェック)

- 上着(会場は冷暖房が効きすぎることも)

- 軽食や飲み物

<試験会場に持ち込めないもの>

- スマホや参考書など(カンニング防止のため試験中の机上は最小限。試験監督の指示に従いましょう)

- 電卓、電子書籍

- 携帯、スマートフォン

試験中に携帯電話を見るのはNGです。電源を切り、所定の封筒に入れる必要があります。

スマートウォッチなどの通信機能付き時計もNG!

試験中の途中退席はできないため、お手洗いは済ませておき、水分補給もバランスをとって!

まとめ

宅建試験 2025年版 Q&A

Q1. 2025年の宅建試験の合格ラインは何点くらいですか?

A:正確な合格点は合格発表まで分かりませんが、過去5年の推移では 35〜37点前後 が多く、2025年も36点前後になると予想されます。試験後の解答速報や予想合格点を確認して、不安を解消しましょう。

Q2. 宅建試験の合格点は毎年どうやって決まるのですか?

A:合格点は「合格率が15〜18%程度になるよう調整」されます。そのため問題の難易度によって点数が変動します。難しい年は35点前後、やさしい年は37点以上になるケースもあります。

Q3. 試験当日に持っていくべきものは何ですか?

A:必須アイテムは 受験票・筆記用具・腕時計。会場によって冷暖房の効きが違うので上着も持参すると安心です。また、休憩中の軽食や飲み物もあると集中力を保てます。

Q4. 会場に持ち込んではいけないものはありますか?

A:はい。スマートフォン、スマートウォッチ、電卓、参考書、ノート類は試験中は使用禁止です。机上には受験票・筆記用具以外は基本的に置けません。試験監督の指示に従いましょう。

Q5. 宅建に合格したら次は何をすればいいですか?

A. 合格後は宅建士登録のために 実務講習や登録申請 が必要です。契約トラブルの知識を身につけたら、次に必要なのはトラブル対応力。 不動産相談員研修 の受講がおすすめです。知識を活かし、トラブル相談業務やキャリアアップにつなげられます。