コロナで民泊市場は終わったのか?これからの民泊事業の始め方とデメリット・リスクをわかりやすく解説

2024年の民泊市場をみなさんはどう見ていますでしょうか?

「民泊」というとトラブルが多かったりあまりいいイメージを持っておらず、ビジネスチャンスとして捉えていない人も多いと思います。

なぜトラブルが起こってしまったか?

それは「法整備の遅れ」でした。

旅館業法等の一部改正を行う法律が施行したのは、2023(令和5)年12月13日です。

民泊に関する法律が整備されて落ち着いたのは、実は最近のことだったのです。

今後の民泊市場がどうなっていくのか。

日本橋くるみ行政書士事務所 代表の石井くるみさんにお話を伺いながら、データを交えて解説いたします。

コロナで民泊市場は縮小したのか?

結論からお伝えすると「民泊市場は縮小」しました。

しかし、そこで民泊そのものが終わってしまったわけではありません。

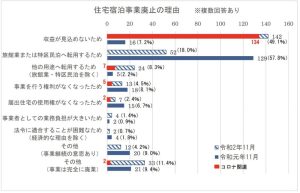

民泊事業の廃止の理由で最も多かったのは

「収益が見込めないため」49.1%

「旅館業または特区民泊へ転用するため」18.0%

「他の用途へ転用するため」8.3%

廃止の理由の中で新型コロナウイルス関連が占めたのは、同全体の 51.9%でした。

最も多かったのは「収益が見込めないため」で、うちコロナ関連が 94.4%を占めていました。

国土交通省「住宅宿泊事業の廃止理由調査について」より

コロナ前とコロナ後の民泊市場の違い

市場がどう変わったかというより「参入者」が変わった、というのが正しい表現になります。

コロナで撤退してしまった民泊業者はその後あまり戻ることがなく、コロナ後に新しく民泊を始めた方が半数以上を占めています。

その理由として、コロナ前は制度が何回も変わって混乱していたという背景があり、コロナ後は民泊に関する法律が固まったためなので混乱が少ないことが挙げられます。

つまり、今後の民泊市場のライバルは「長くから民泊事業を手掛けているエキスパート」ではなく「これから参入する新人」のため、競合として今後一緒に成長できるライバルとなるため、レッドオーシャンになりかけた民泊市場はブルーオーシャンに落ち着いたとも言えるでしょう。

今後の民泊市場はどうなる?

前述したように民泊に関する法律が整備されたため、参入するハードルが下がったといえます。

申請のために近隣や管理組合の承諾などのルールが自治体ごとに決められているため、混乱するケースが少なくなってきています。

資材高騰、円安、マンション飽和などの一般的な要因を加味して、民泊事業は今後の日本の成長ビジネスの一つとなりうるでしょう。

現にコロナ後は大手企業も民泊への参入の動きがあり、個人としても参入される方が増えてきています。

しかし、実際に参入を考えた場合、まだ大手を振ってスタートできないという人も多いと思います。

では、民泊事業に参入するデメリットとリスクについて解説します。

民泊市場参入へのデメリットとリスクは?

①営業日数180日の上限

住宅宿泊事業を行おうとする場合、都道府県知事等への届出が必要であると同時に、年間の営業日数の上限が180日(泊)という制約があります。

そのため、観光シーズンに合わせた営業を行ったり、イベントスペースとして貸し出すなどの対策が必要になります。

②物件の破損リスク

これは民泊に限らず、どのような宿泊業界でも同じリスクを抱えています。

民泊営業の際は、海外の宿泊者にも対応できるよう、多言語での注意書きを設けるなどの必要があります。

これは民泊に限らず、どのような宿泊業界でも同じリスクを抱えています。

民泊営業の際は、海外の宿泊者にも対応できるよう、多言語での注意書きを設けるなどの必要があります。

住宅宿泊事業者になるためには何をすれば良い?

住宅宿泊事業者になるためには法人・個人共に10種類程度の書類申請が必要になります。

詳細は国土交通省の民泊制度ポータルサイト「minpaku」の「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」をご確認ください。

民泊を適正に管理する資格とは?

近年、民泊サービスの増加に伴い法整備も進められておりますが、民泊事業者や利用者での間でトラブルが絶えない状況です。さらにそれらのトラブルが社会や地域に波及する事もあります。

それらの問題に対して、助言・指導・その他援助を通じて民泊事業を円滑かつ適正に運営することを目的とした資格です。